| 歴史館の古文書WEB分館へ戻る | |||||

| 平田甲太郎家文書<入会山からの伐り出し関係文書> | |||||

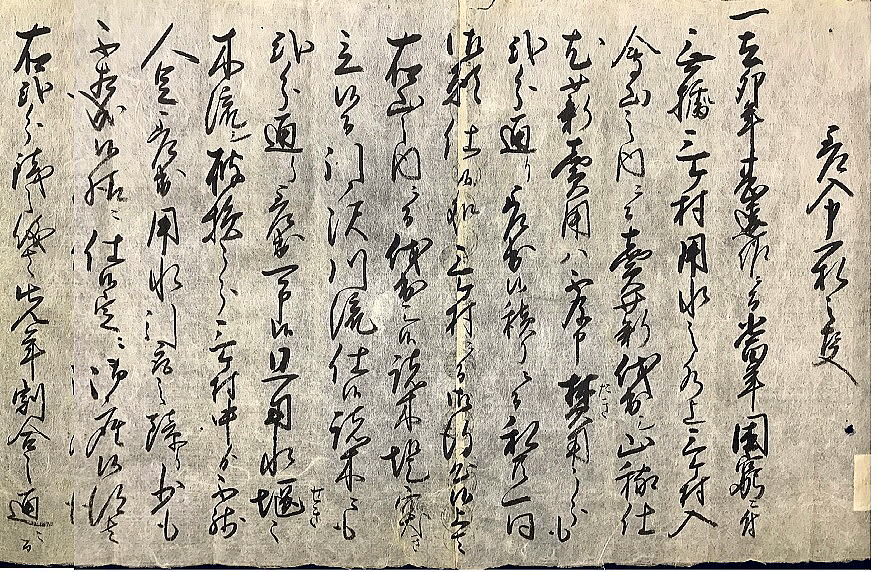

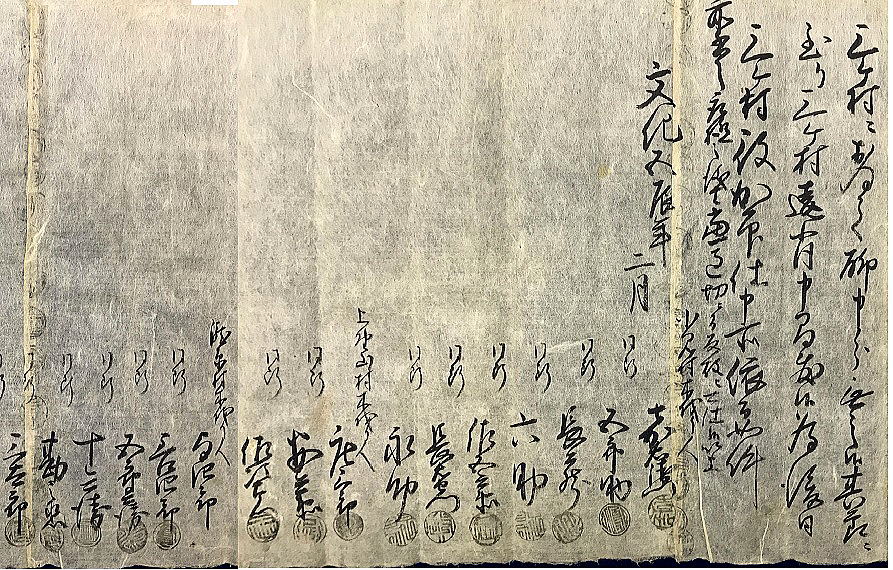

| ① 入会山から売り薪伐り出し念書 文化5(1808)年 平田家文書№736 | |||||

| ② 15ヶ村入会奥山薪伐り出し 天保2(1831)年 平田家文書№629 | |||||

| ③ 筏伐り出し稼業一札 嘉永2(1849)年 平田家文書№515 | |||||

| ① 入会山から売り薪伐り出し念書 文化5(1808)年 文書№736 | |||||

|

|||||

|

|||||

| 広報せきかわ2024年8月1日号掲載 | |||||

| 〈解説〉 ① 三ヶ村入会山について 売り薪を伐り出す三ヶ村の入会山は、三ヶ村用水の水上にある。 ここは、他の文書(№515)では「留山」となっている。 留山とは、立ち入りや伐採を禁止した山のことで、用水の水源涵養林として保護していたことが分かる。 書き加えのようにも見える最後の一行に 「この取り決めは、当区切りにて反故にすべきである」とあるのは、 留山だから、今回は特例で、次の年以降は認めないということだ。 ② 二分差し出しについて 文書の末尾にある「二分銭」は、金二分に相当する銭ともとれる。 しかし、「二分通り」という言い方から、ここでは割合のことと読み取った。二分とは十分の二つまり二割のことで、二分銭とは収益の二割を銭で拠出するという意味にとれる。 「二分通り」の「通り」には、数量語の接尾語として、「だいたいそのくらい」の意味があるので、二割ぐらいは三ヶ村に差し出すという見込みの数字だろう。 「二分宛(ずつ)」とはしてないので、三ヶ村にそれぞれ二割ずつ差し出すというのではないだろう。それでは、計六割になり、取り分が四割しかないことになる。 ③ 川流し諸木にも二分通り差し出すことについて 最初の願出の時には、「売り用、焚き用とも二分通り差し出す」と申し出た。この時には、運搬方法については詳しく詰めていなかった。 実際の作業計画では、引ノ沢(現在の吹ノ沢)を川流しすることになった。それで、川流し分に「ついても」二分通り差し出すとした。 ということは、馬や人の背で運び出す分もあって、さらに、多くは川流しでも出すことにした、ということだろうか。そんなふうに読める。 焚き用は自家用で、これは現物差し出しなのかもしれない。 ④ 川流しについて 伐採木を川流しで里へ下す方法は、鉄炮流しとも言われる。堰を破る時に、鉄炮を打ったような音が出るからとのこと。堰の止め木を一本抜くと、一気に堰の中央部が破れる仕掛けだったらしい。 かつて、実際にその作業にたずさわった人から聞いたことがあるが、途中で引っかかった木を流しに行く作業もあって、大変だっという話だった。 ⑤ 文書の形式について 木伐り人が差し出した念書(約束書き)ではなく、木伐り人と村役人が取り交した念書になっている。入会山の伐採についての許可証の意味があるのだろう。 村役人には庄屋も入るのだが、百姓代と組頭が木伐り人と約束し、それを庄屋に届けた形をとっている。 庄屋も当然了承した上での念書なのだろうが、こういう形式にしないと、提出先がなくなるからだろうか。 庄屋は常に一段上位にいるのが、この時代の村の自治なのだろう。 |

|||||

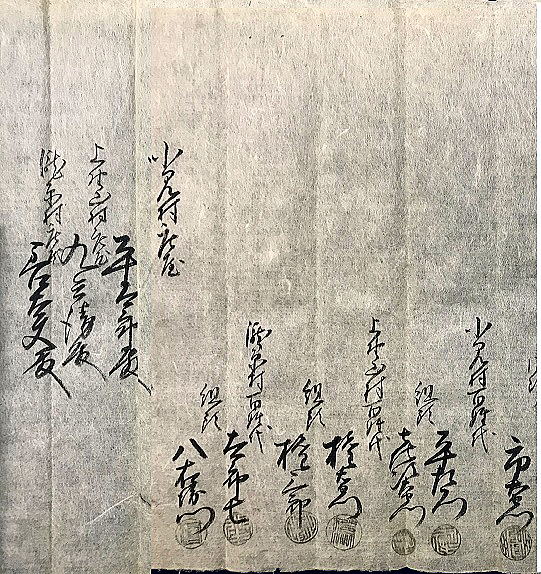

| 原文 | |||||

|

|||||

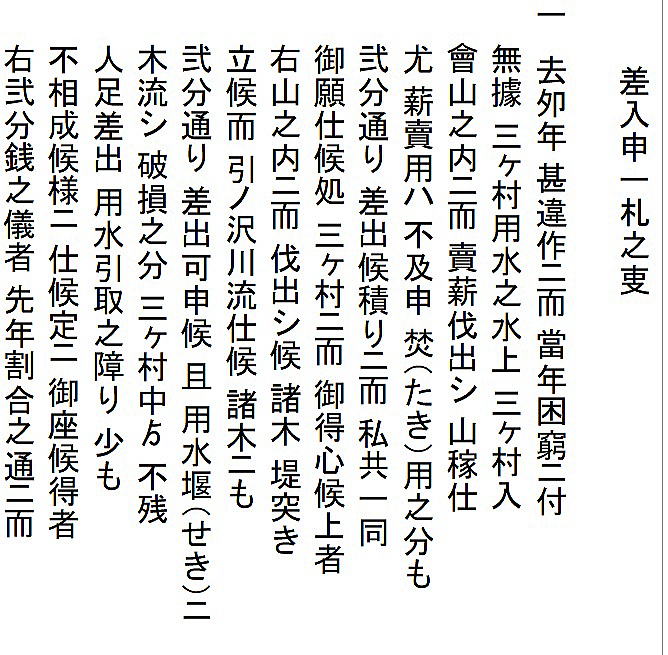

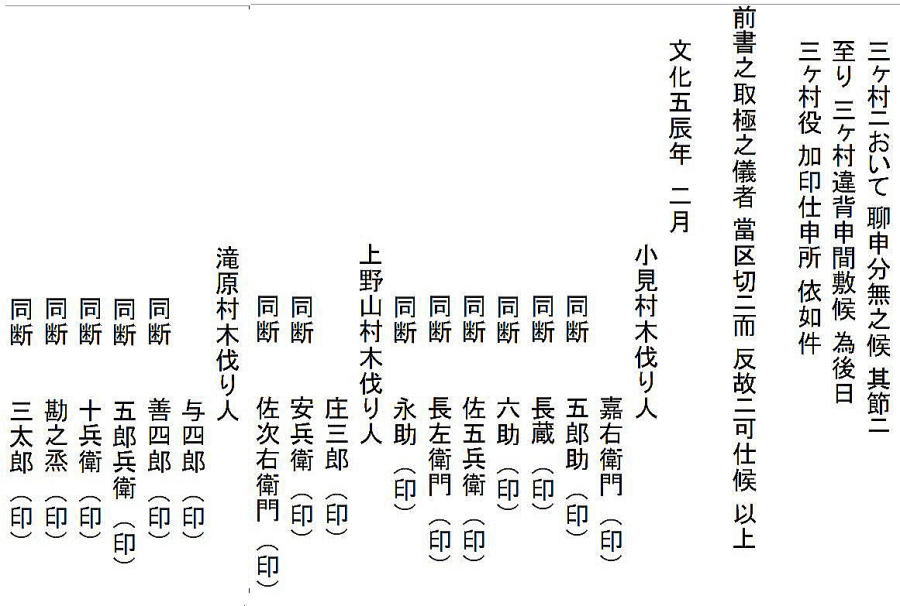

| 釈文 | |||||

|

|||||

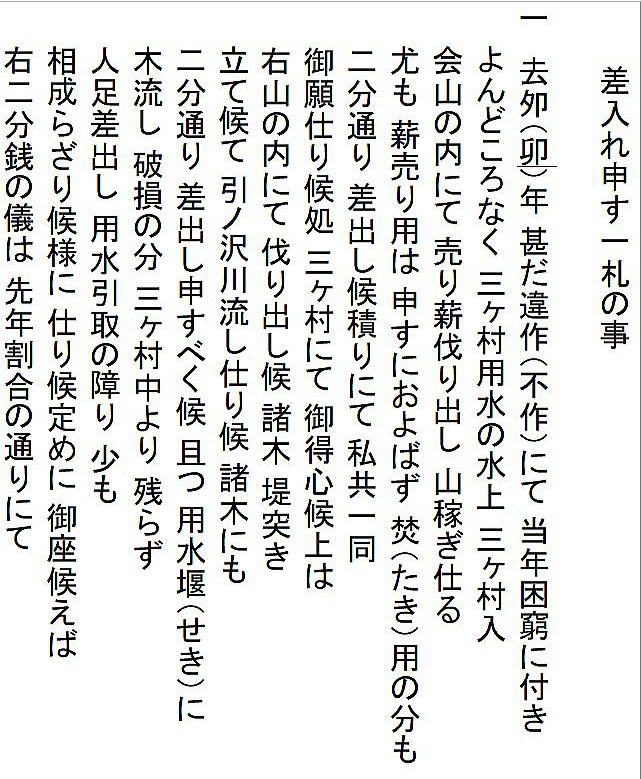

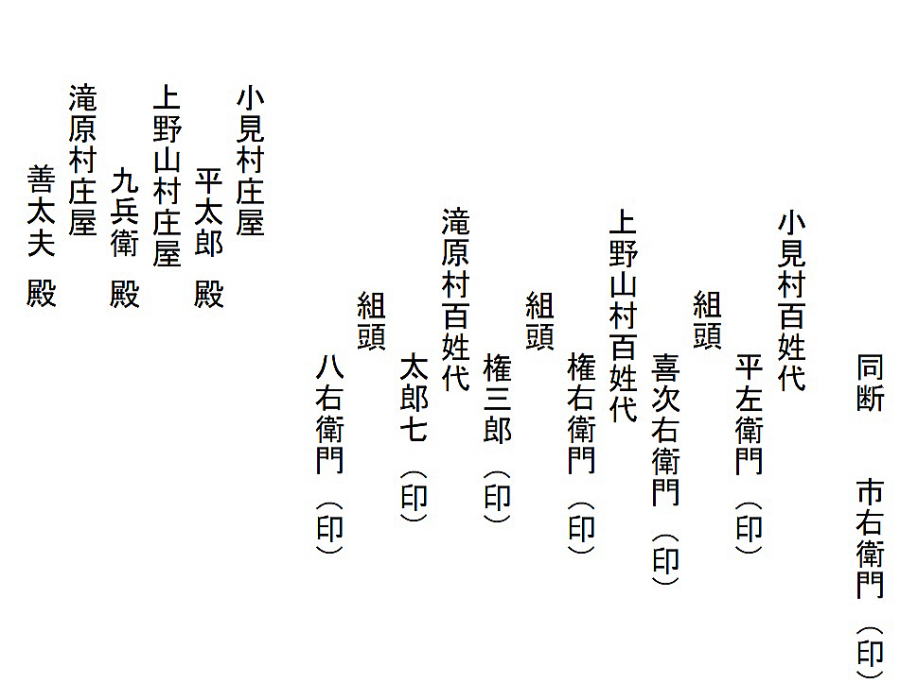

| 読下し | |||||

|

|||||

| 意訳 | |||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| ページのTOPへ | |||||