| 歴史館の古文書WEB分館へ戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

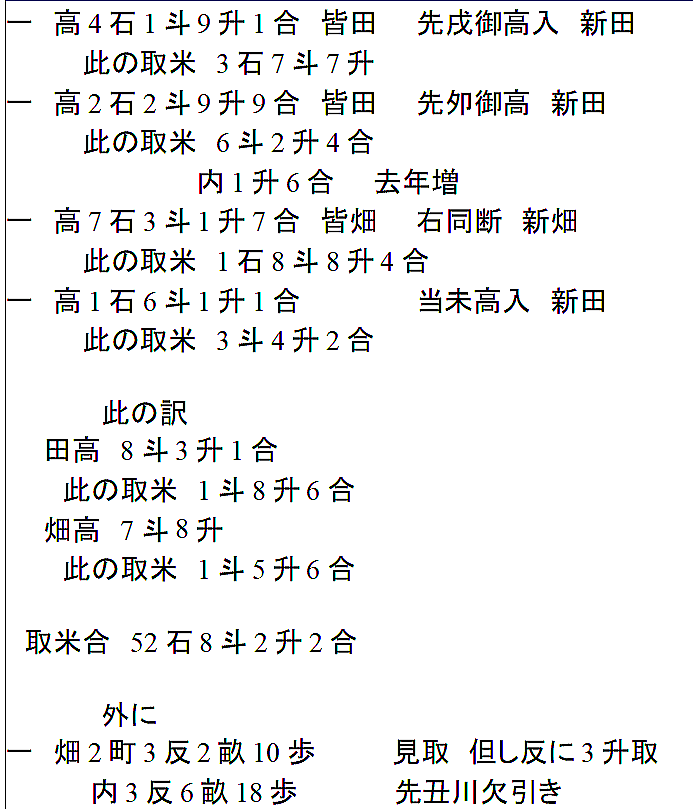

| 平田甲太郎家文書<年貢割付状 安永4(1775)年 文書№768> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 関川村広報紙2024年5月1日号掲載 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

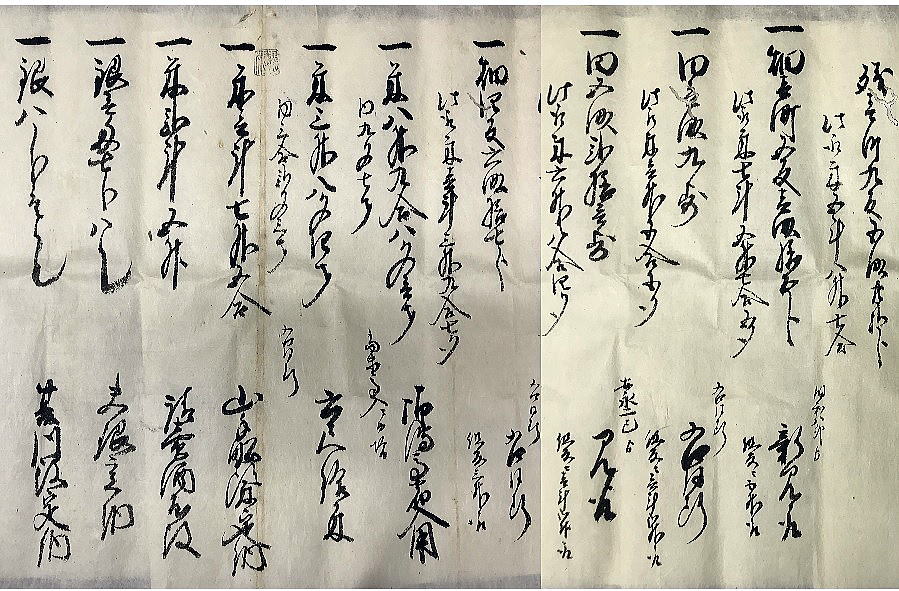

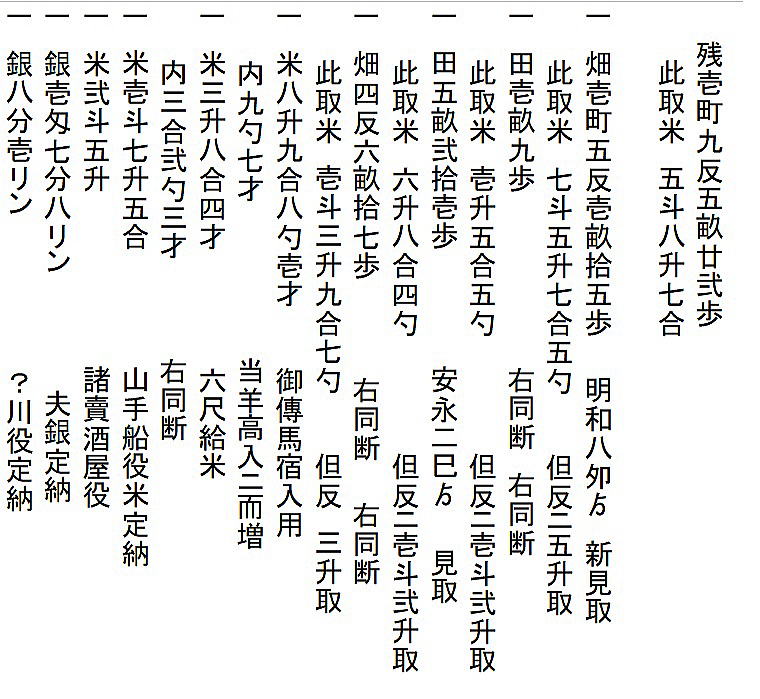

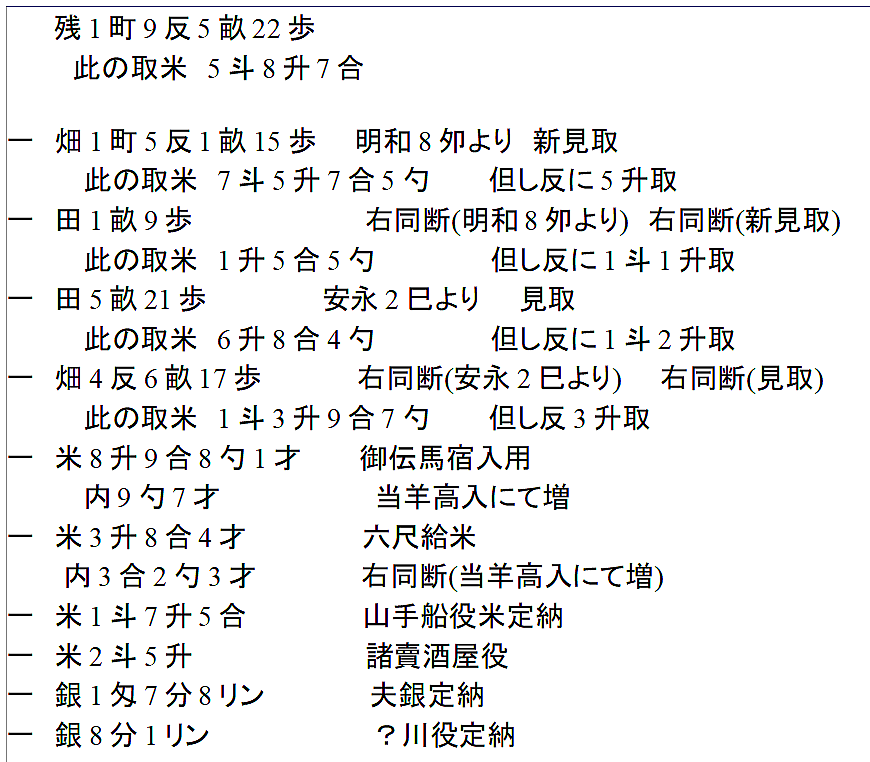

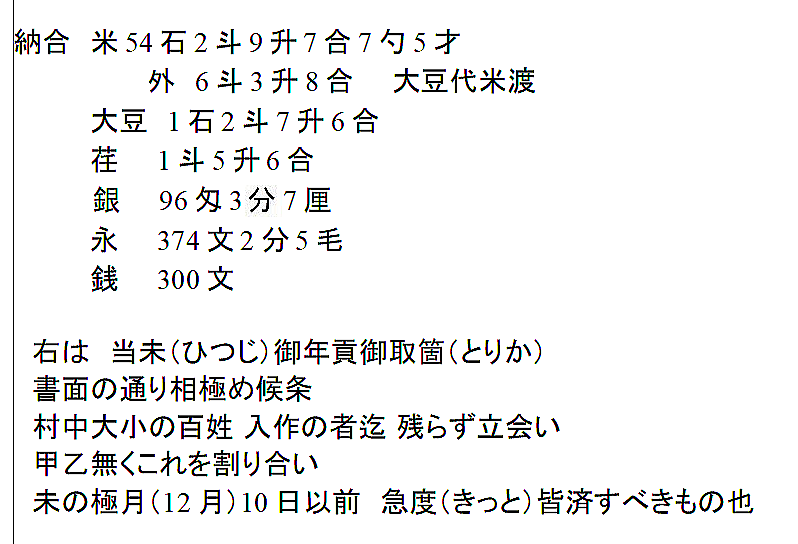

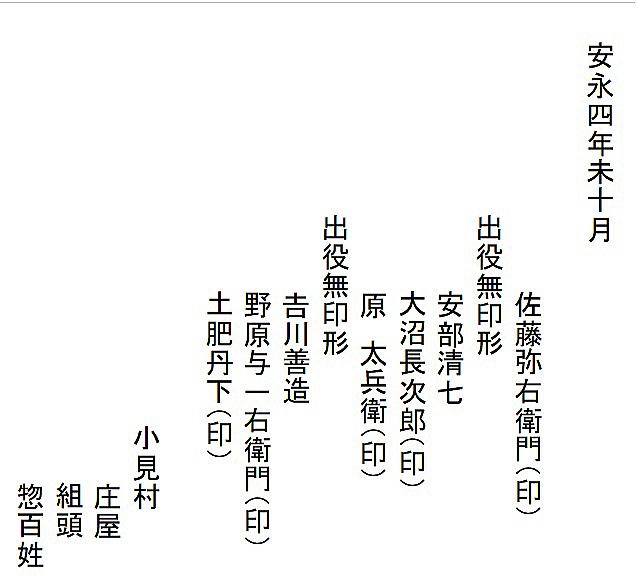

| <解説> 年貢割付状とは、納税通知書のことで、この文書は小見村に出された安永4(1775)年のもの。当時は米沢藩の預領だったので、末尾にある差出人は、上関にあった代官所(陣屋)の役人と思われる。 文書に書かれた税を項目ごとに整理すると、以下のようになる。 ~本 税~ 本来の年貢のことで、田畑の生産高に応じて課税する。それで、文書には、田畑の生産高と年貢(取米)がセットで書いてある。 年貢だけを取り上げて整理すると、次のようになる。 本税1 前葉が欠けているため、文書は、いきなり内訳から始まっている。 田 26石7升6合 畑 3石1斗8升2合 本税2 新田畑3か所 亥明新田 田 3石5斗4升3合 寅丑明新田 田 2石4斗5升8合 戌丑明新田 田と畑 9石7斗5升8合 この文の次の「内訳」は、戌丑明新田の田畑別の税で、ここでは省略する。 本税3 新田畑 5ヶ所 辰改新田 田 3石4升3合 先戌御高入新田 田 3石7斗7升 先夘御高新田 田 6斗2升4合 先夘御高新畑 畑 1石8斗8升4合 当未高入新田 田と畑 3斗4升2合 この文の次の「内訳」は、上記同様で省略。 本税合計 52石8斗2升2合 文書に「取米合」として、この数字が書いてある。これが、本税(年貢)の合計。 ところが、上記の本税1,2,3を合計すると、44石9斗2升2合になり、7石9斗足りない。 つまり、不足分のこの数字が、欠落した前葉に書いてあったことになる。 ~諸 税~ 江戸時代の税は、本税と諸税に大別できる。 「取米合」(本税合計)の数字の次に、「外」と書かれてある。本税の外にという意味で、ここから以下が、諸税ということになる。 文書では、「外」の文字に続いて諸税を列記してあるが、ここでは、種類ごとに分けて整理する。また、文書には記載されていないが、種類ごとの合計も算出する。 諸税1 見取 5ヶ所 見取とは、新規開発した田畑などで収穫が不安定なため、本税の対象である村高(村の生産高)には算入していない土地のこと。本税とは別扱いしていることになる。 5ヶ所それぞれの面積や課税割合も書いてあるが、それは省略して税だけを整理する。 見取 畑 5斗8升7合 明和8夘より新見取 畑 7斗5升7合5勺 同上 田 1升5合5勺 安永2巳より新見取 田 6升8合4勺 同上 畑 1斗3升9合7勺 諸税1の合計 1石5斗6升8合1勺 諸税2 米納 ①御伝馬宿入用 米 8升9合8勺1才 ②六尺給米 米 3升8勺4才 ③山手船役米定納 米 1斗7升5合 ④諸売り酒屋役 米 2斗5升 諸税2の合計 米 5斗4升5合6勺5寸 諸税3 銀納 ①夫銀定納 銀 1匁7分8厘 ②?川役定納 銀 8分1厘 ③鮭川役定納 銀34匁8分7厘 ④漆木役定納 銀 5匁7分5厘 ⑤銀駄賃定納 銀 3匁5分7厘 ⑥材木代定納 銀 8匁9分2厘 ⑦薪代定納 銀 7匁1分4厘 ⑧刈干代定納 銀 3匁7分5厘 ⑨縄代定納 銀 4匁4分7厘 諸税3の合計 銀 71匁6厘 諸税4 現物納 ①大豆納 大豆 3石6斗9升8合 ②荏(エゴマ) 1斗5升6合 諸税5 銀納 ①稗上振銀 銀 3匁 ②糠代 銀 5匁9分9厘 ③藁代 銀 7匁3分9厘 ④入草代 銀 1匁7厘 ⑤大豆上振銀 銀 7匁8分6厘 諸税5の合計 銀 25匁3分1厘 諸税6 銭納と金納 ①諸林役 銭 300文 ②御蔵前入用 永 374文2分5毛 ~総合計~ 文書の最後には、この年に納めるべき税としての総合計が次のように書いてある。 米 54石2斗9升7合7勺5才 外に 大豆代米渡し 6斗3升8合 大豆 1石2斗7升6合 荏(エゴマ) 1斗5升6合 銀 96匁3分7厘 永 374文2分5毛 銭 300文 総合計に書かれた数字は、次のように解釈される。 (1) 米 54石2斗9升7合7勺5才 について 本税分は 52石8斗2升2合 だから、これに諸税分 1石4斗7升5合7勺5才 を合わせた数字になる。 ところが、諸税分は、諸税1の1石5斗6升8合1勺 と諸税2の5斗4升5合6勺5寸 で 合計2石1斗1升3合7勺5才 になるはず。それなのに、 1石4斗7升5合7勺5才では、6斗3升8合 足りない計算になる。 この 6斗3升8合が、総合計の「大豆代米渡し」分の数字と合致する。 つまり、諸税1と諸税2の合計は2石1斗1升3合7勺5才なのだが、そこから、「大豆代米渡し」分の6斗3升8合を差し引き、その6斗3升8合を外に出した形になっている。その理由は分からない。 (2) 大豆 1石2斗7升6合 について 諸税4の大豆納は 3石6斗9升8合で、その内訳として、正納1石2斗7升6合、上振2石4斗2升2合となっている。大豆の現物納は、正納の数字に合っている。ということは、上振の数字分は、米で代納し、その換算分が「大豆代米渡し」 6斗3升8合に当たることになる。 (3) 銀 96匁3分7厘 について 諸税3の9税目合計が 71匁6厘 で、諸税5の5税目合計が 25匁3分7厘となり、銀納は、14税目合計で 96匁3分7厘 になる。 (4) 永 374文2分5毛 について 永は、金貨が4進法で計算しにくいので、10進法で計算するために使われた計算上の単位。 永250文が金1分(1両の1/4分)になる。だから、永 374文2分5毛は、ほぼ金1.5分になる。 (5) 銀、永、銭の納税額を全て金に換算したとしたら 銀96匁3分7厘=9637厘 金1両=銀60匁=6000厘 銀9637厘/6000=1.6両 永374文2分5毛 永250文=金1分 永374.25/250=金1.497分 金1両=4分 金1.497分/4=0.37425両=37/100両=3/8両 銭300文 金1両=銭6500文 銭300/6500=0.046両=5/100両 全て金貨に換算すると 1.6+0.37425+0.046=2.02025両 で、ほぼ2両ということになる。 <補足> 諸税4の箇所からは、「役石10石に付」という文言が出てくる。役石は 52石8斗2升2合とあるので、本税(年貢)のことを指している。つまり、諸税4~6の税は、石高に応じた課税で、高掛とよばれる税に当たるのだろう。 また、文末に「御年貢御取箇」とあり、文中には「取米」とある。これらの言葉から、税は、領主の取り分という意味であることが分かる。 領主の取り分とはいえ、大雑把な徴税ではなく、細かく税目を明示し、徴税の計算割合も細かく示している。税の内容について、納税する側の理解を得ようとする意図が感じられる。強力な権力を持つ幕府といえども、そう無茶な徴税はできなかったということではないだろうか。 なお、米沢藩の預地ではあるが、あくまでも幕府領であり、領主は幕府、米沢藩は管理者ということになる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

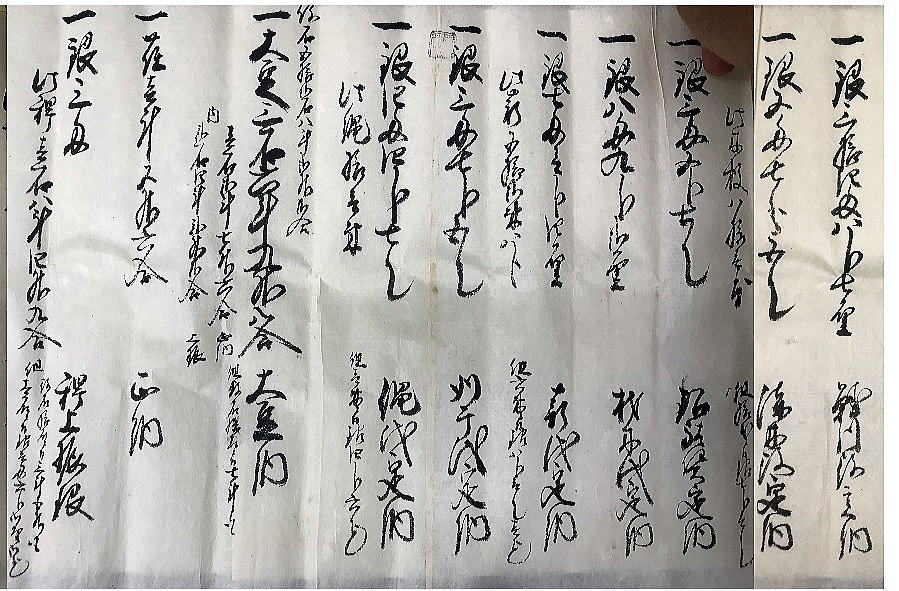

| 原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

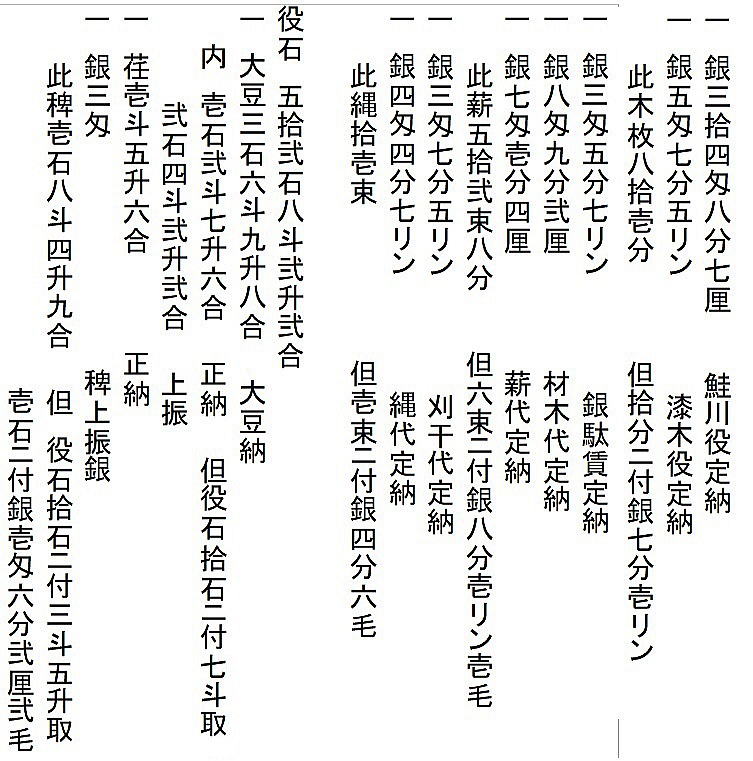

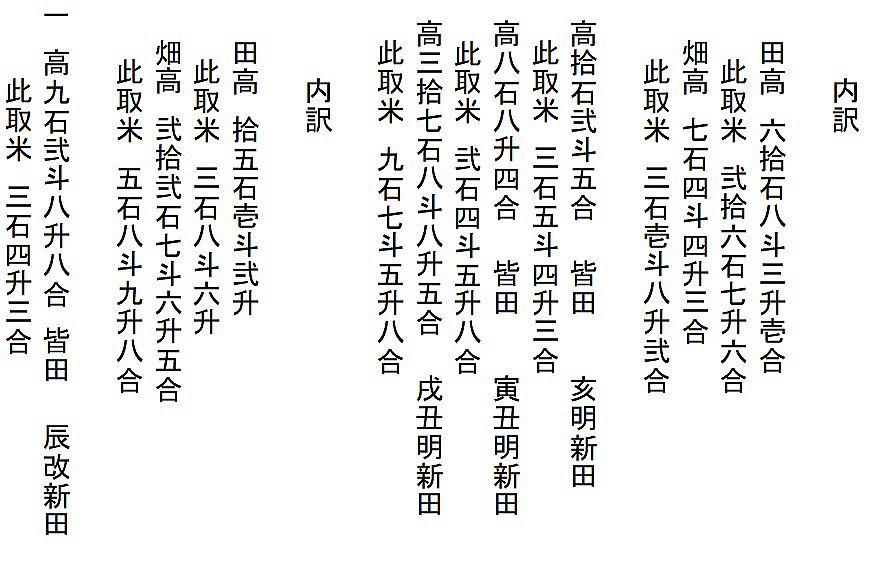

| 釈文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

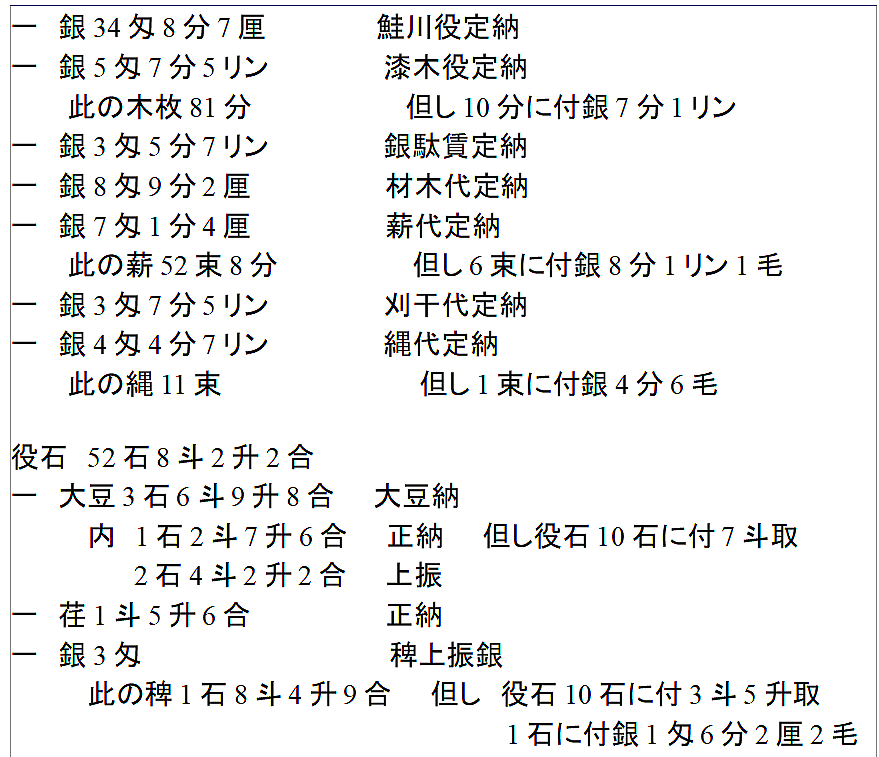

| 読下し(横書き・算用数字に書き換え) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

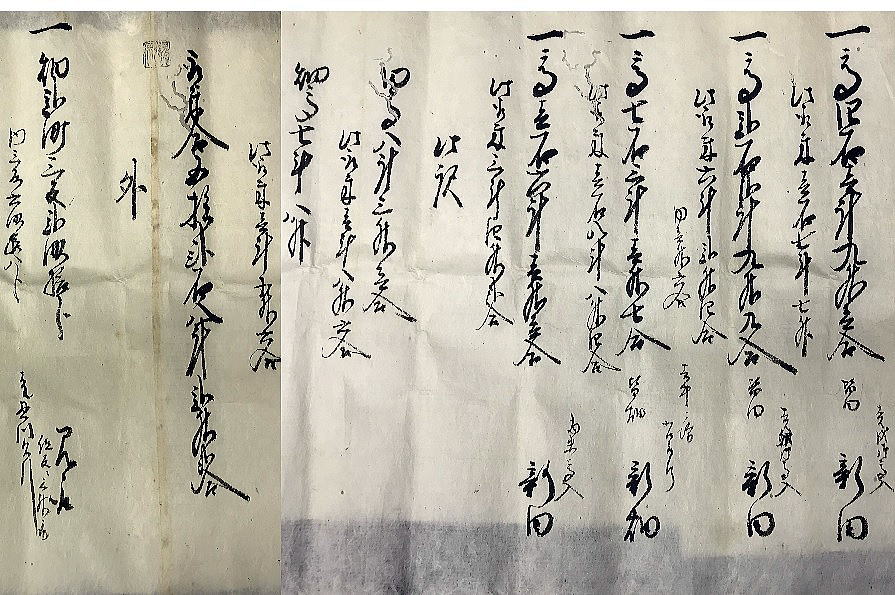

| 原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

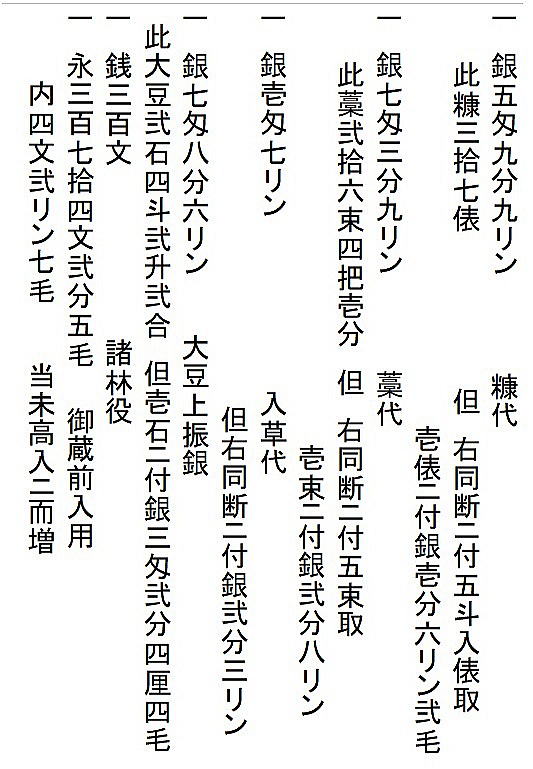

| 釈文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 読下し(横書き・算用数字に書き換え) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

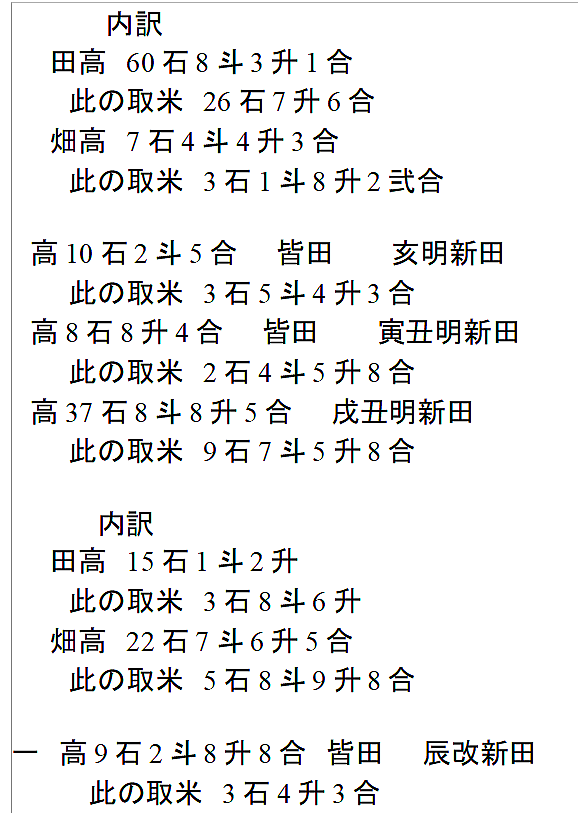

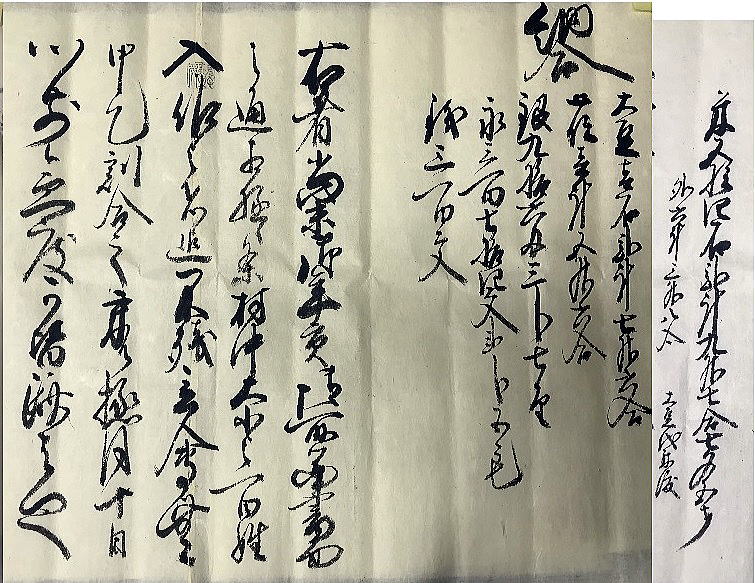

| 原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

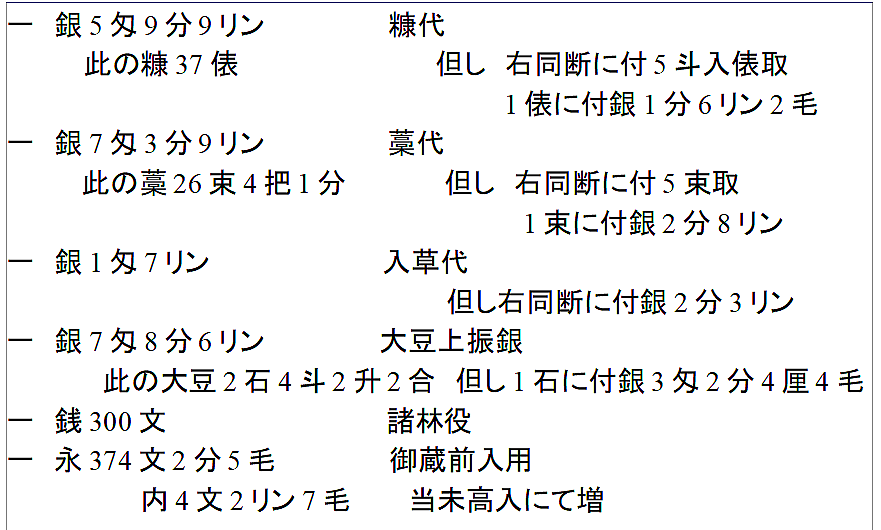

| 釈文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 読下し(横書き・算用数字に書き換え) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

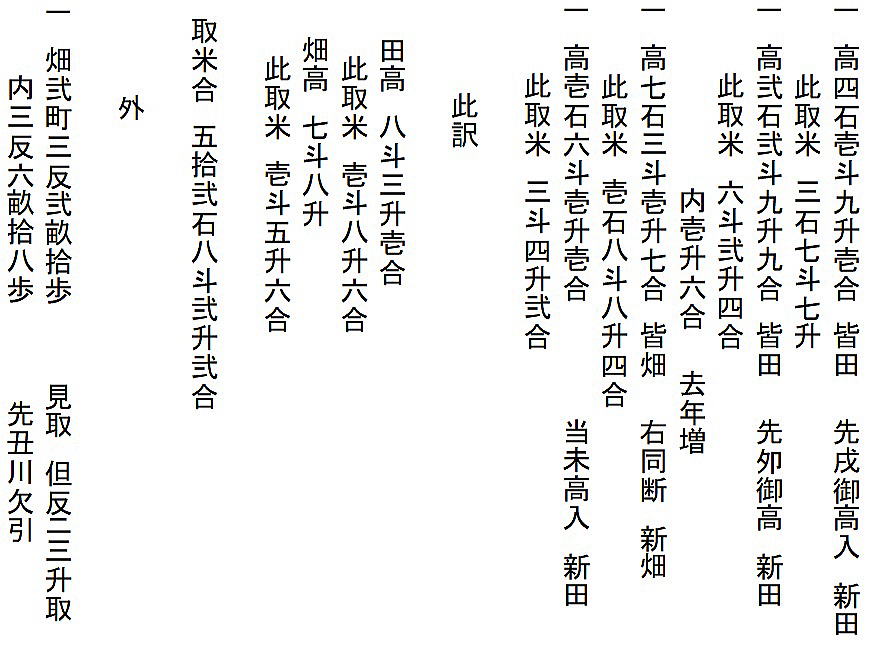

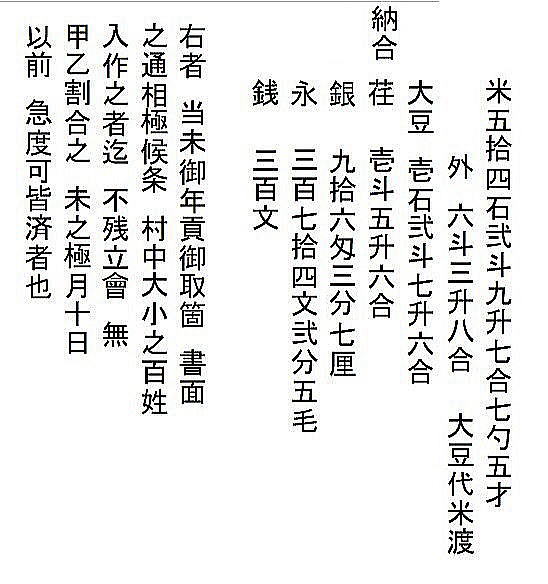

| 釈文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 読下し(横書き・算用数字に書き換え) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

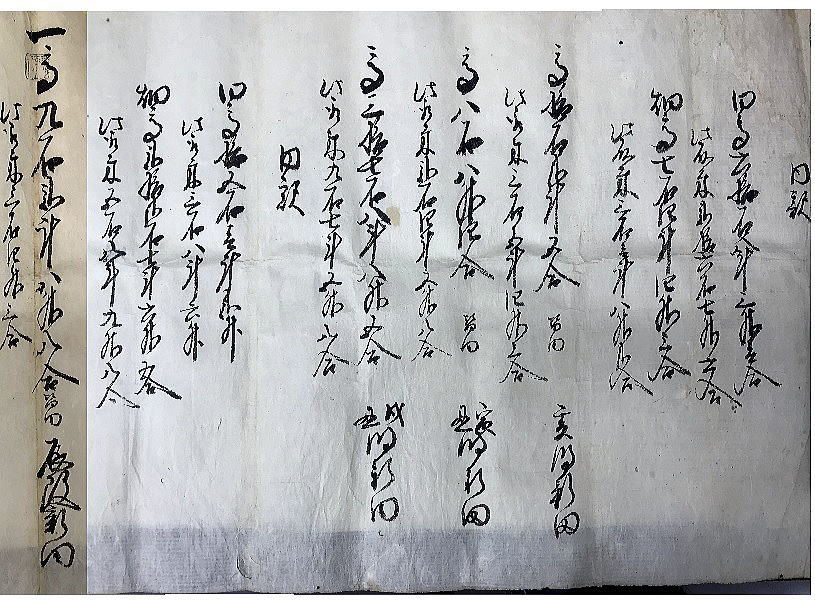

| 原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 釈文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 読下し(横書き・算用数字に書き換え) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 原文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 釈文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ページのTOPへ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||