| 歴史館の古文書WEB分館へ戻る | |||||

| 平田甲太郎家文書<瀧原・上野山・小見村 三ケ村の定(さだめ)> | |||||

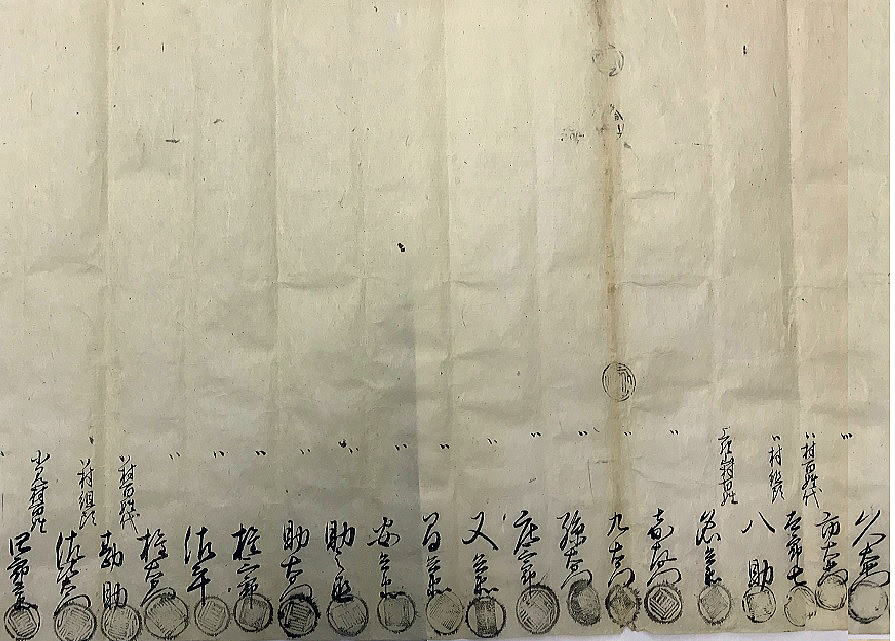

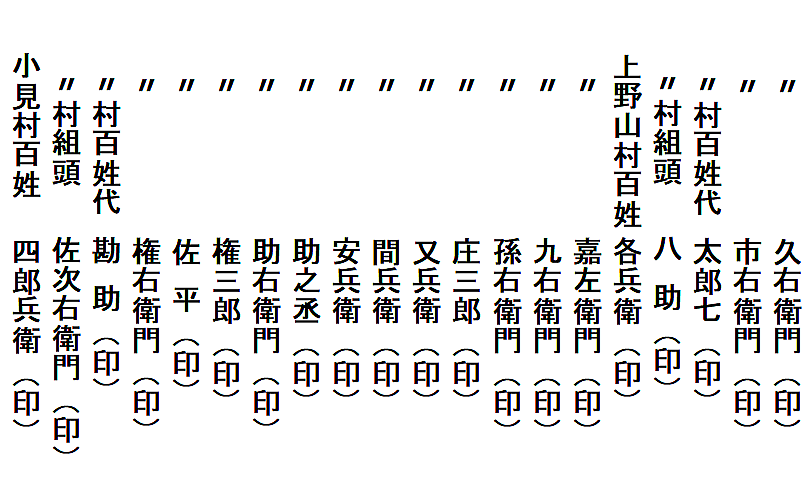

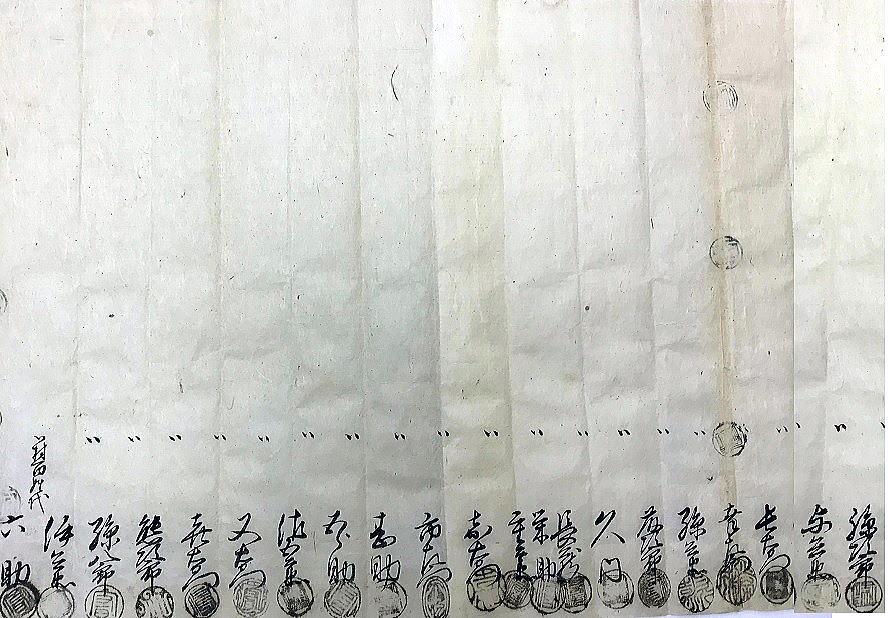

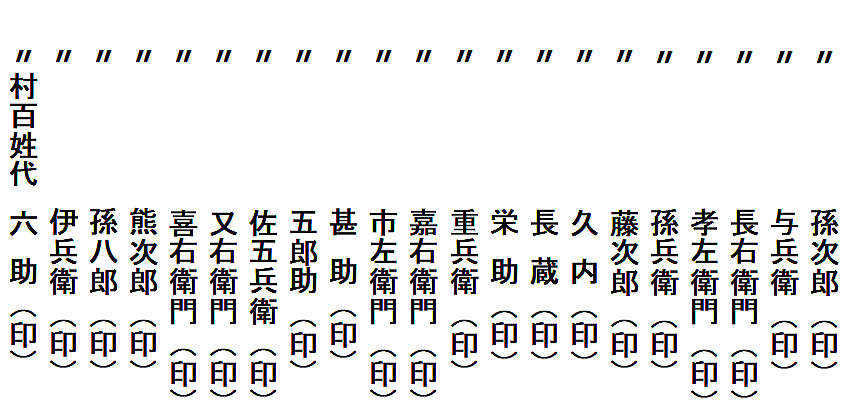

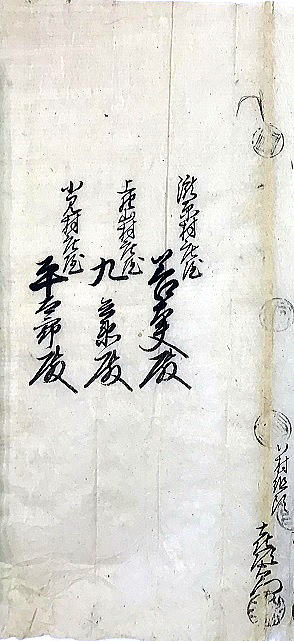

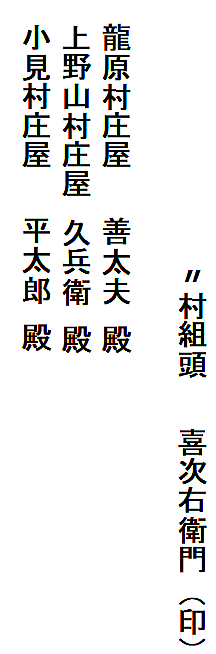

| 滝原村・上野山村・小見村の隣接三ヶ村は、小見村に定着した平田平太郎(甲太郎)家の先祖が開発した村という関係もあるのでしょうか、何かにつけて協力し合ってきた村のようです。三ヶ村共同で取り決めた「定」(さだめ=決め事)の文書が三通残っています。 三通とも、三ケ村の百姓衆が連判し、三ケ村の庄屋宛に提出した形になっています。三ケ村で取り交した念書(約束)ということになります。 江戸時代は、あらゆることが「ムラの自治」で行われていました。絆は強かったのです。絆の元々の意味は、手かせ足かせ。ムラは運命共同体。絆は必然だったのでしょう。 |

|||||

| ① 盗難の取決め 天明3(1783)年 文書№536 | |||||

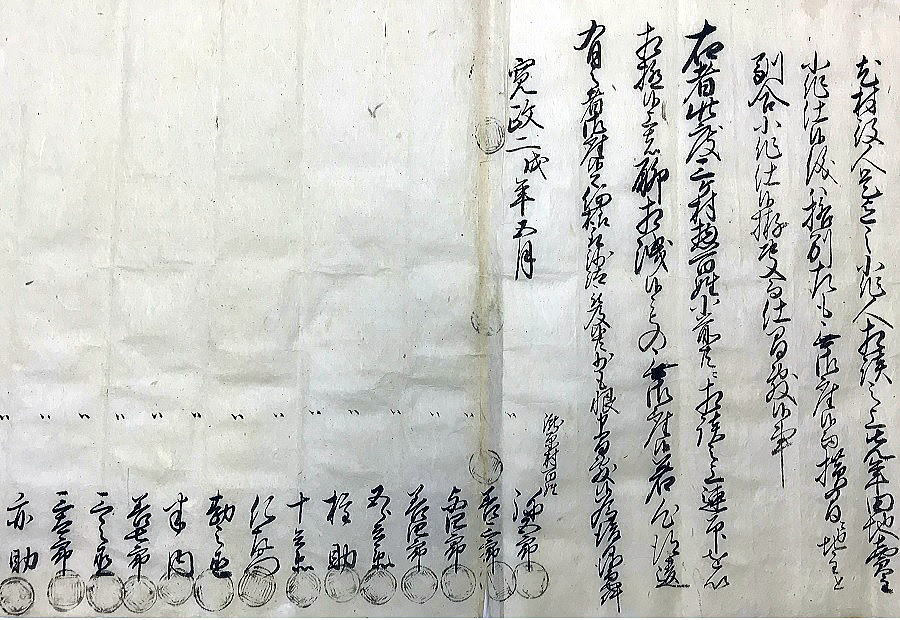

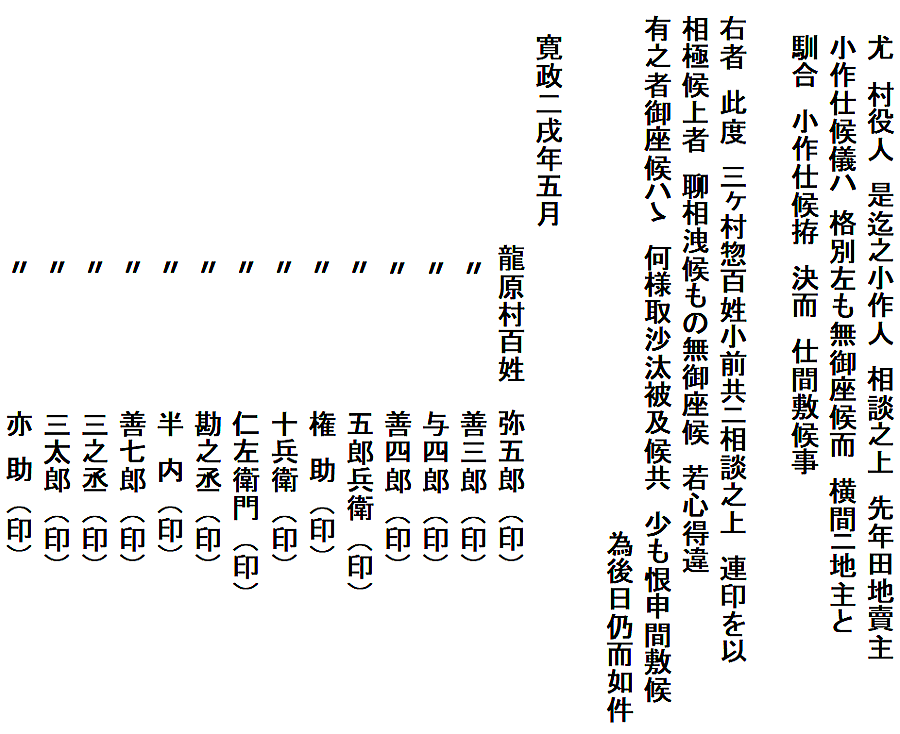

| ② 博奕・野火禁止、小作の取決め 寛政2(1790)年 文書№566 | |||||

| ③ 博奕禁止、盗難、騒動の取決め 天保5(1834)年 文書№533 | |||||

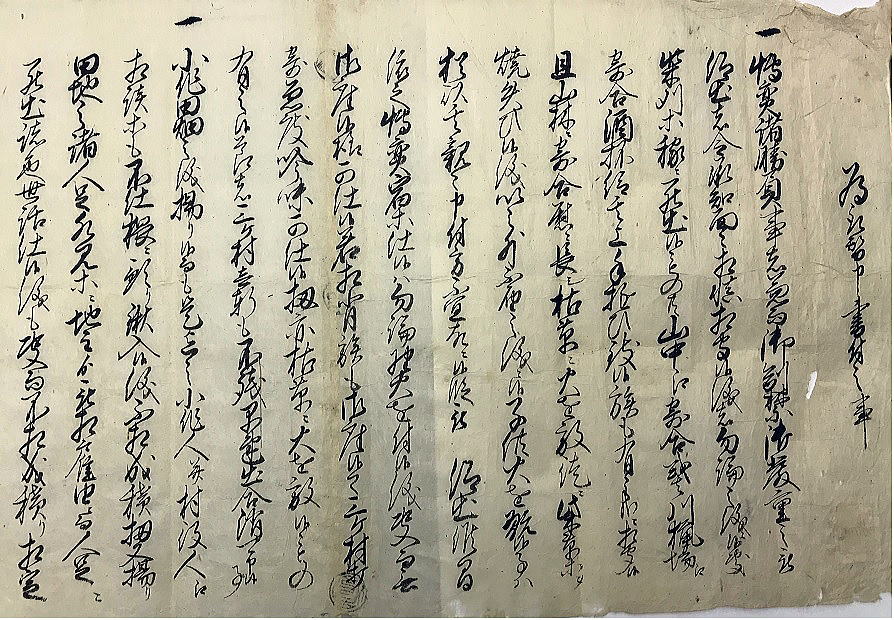

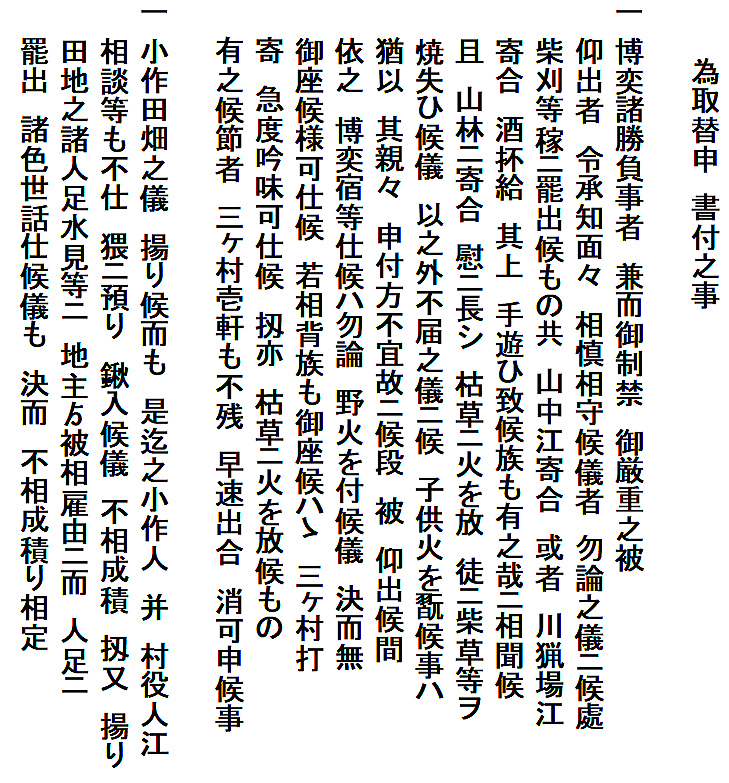

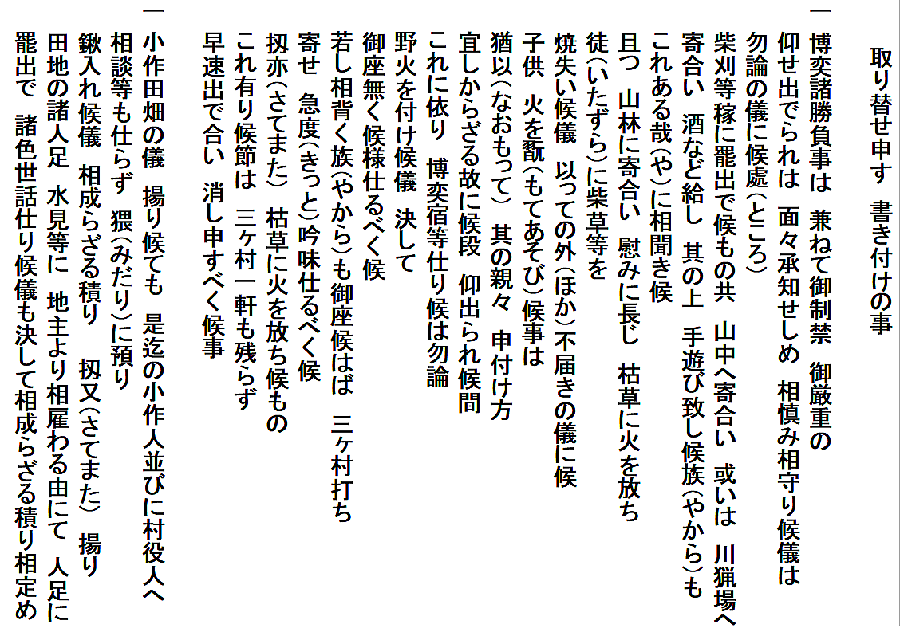

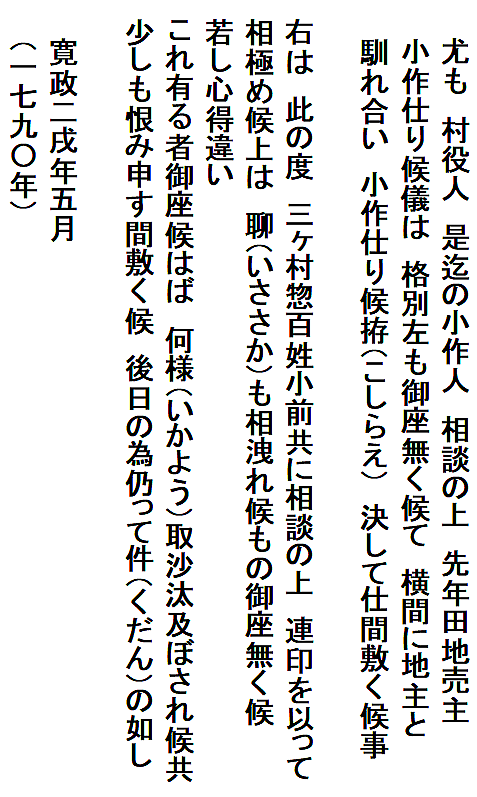

| ②博奕・野火禁止、小作の取決め 寛政2(1790)年(文書№566) | |||||

|

|||||

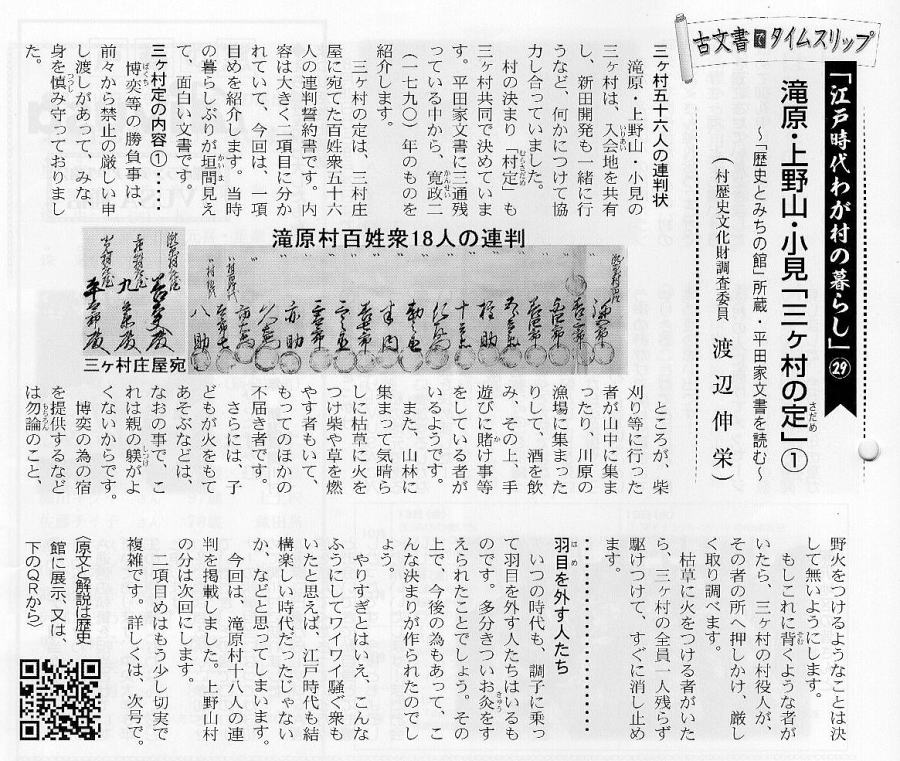

| 村広報2023年10月1日号掲載 | |||||

|

|||||

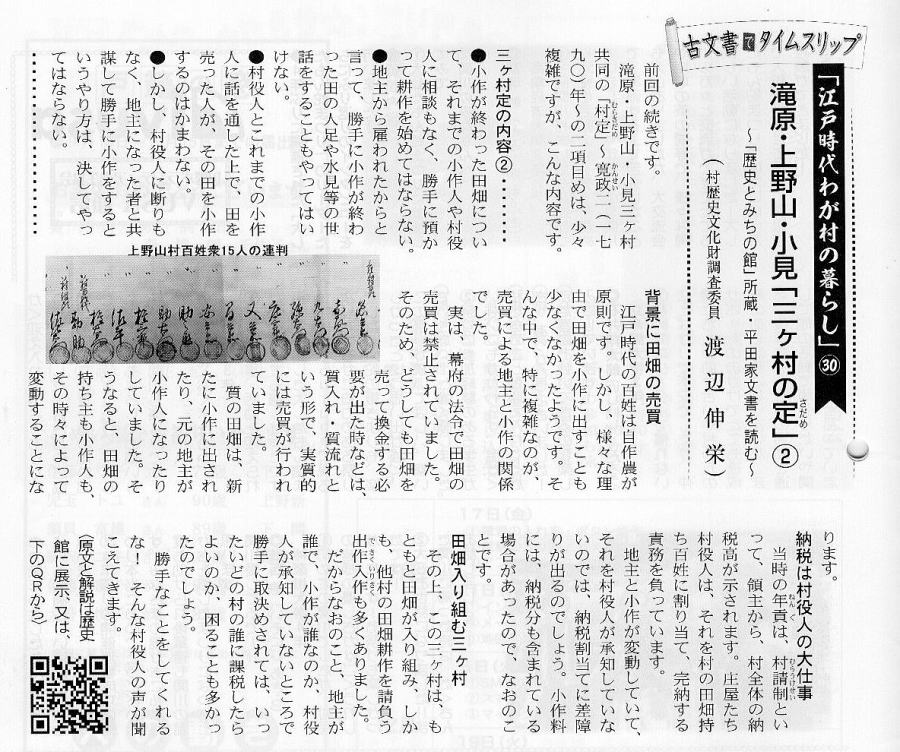

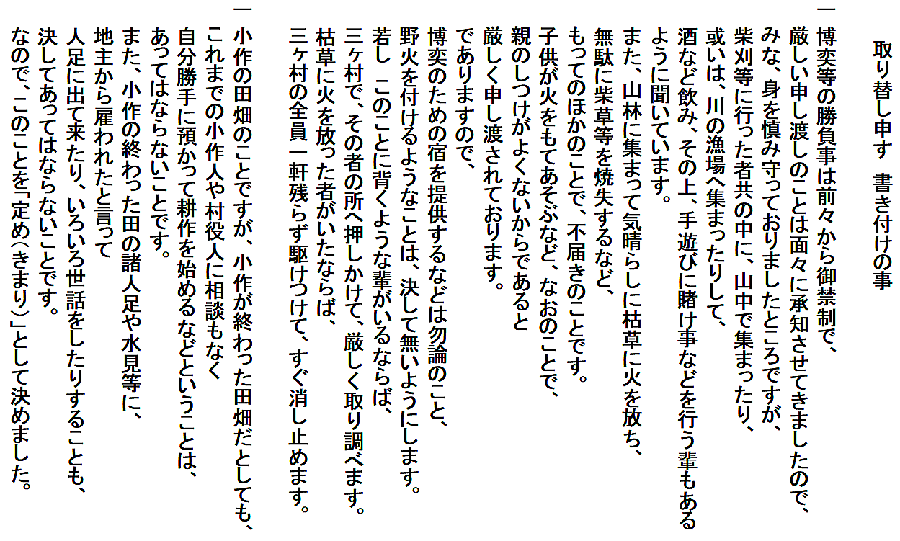

| 村広報2023年11月1日号掲載 | |||||

| ②の文書は、二項目の取り決めが書いてあります。 前半は、博奕と野火の禁止で、後半は、小作の取り決めです。 前半の内容は、村の広報紙10月号で紹介した通りです。 博奕と野火の禁止は、一村毎の村定め文書にもたびたび出てくる内容で、当時の代表的な困りごとだったのでしょう。 野火禁止の内容に、柴刈りのついでに山中や川原で飲酒・賭け事をする者がいることや、子どもの火遊びなどが書いてあって、当時の村の暮らしを垣間見ることができます。 禁止令は、ほとんどの場合、そういう行いがあるからこそ出されるものです。 後半の内容は、村広報紙11月号で紹介しますが、小作の問題です。 天明3(1783)年の文書①にも、「三ヶ村は田畑入り組み、互いに出作入作している」とあります。 そんな状況ですから、2項目目に書かれた小作の問題をいい加減にしておくと、だれがどこの小作をしているのか分からなくなる心配があります。そうなると、だれが、地主の責務(納税や用排水管理等の共同作業)を果たすべきなのか、うやむやになってしまう恐れがあったのでしょう。 年貢は個々人に課せられるのではなく、村請制で、村全体の共同責任。それを村内で調整して田畑の持主に按分していました。田畑の持主と耕作者が誰なのかは、その際の重要な問題です。それで、この取決めをもうけたのでしょう。 |

|||||

|

|||||

| 釈文 | |||||

|

|||||

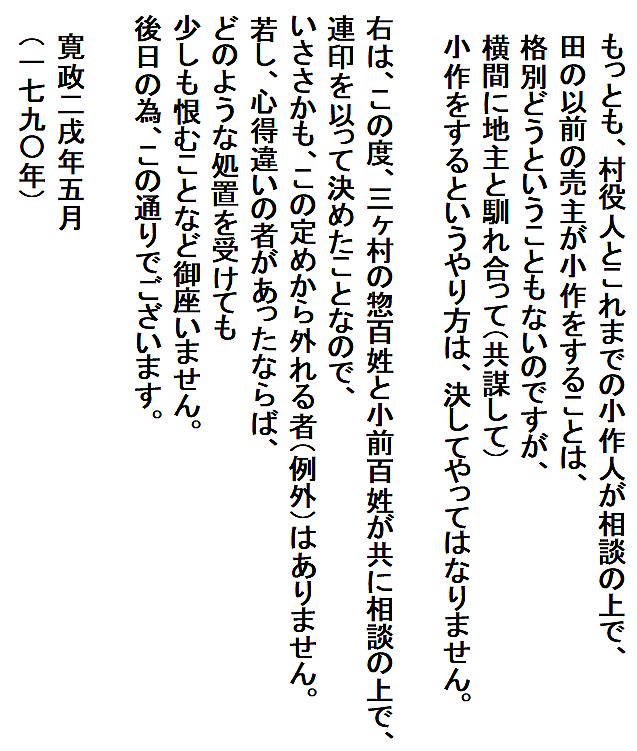

| 読下し | |||||

|

|||||

| 意訳 | |||||

|

|||||

|

|||||

| 釈文 | |||||

|

|||||

| 読下し | |||||

|

|||||

| 意訳 | |||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| ページのTOPへ | |||||