| 歴史館の古文書WEB分館へ戻る | |||||

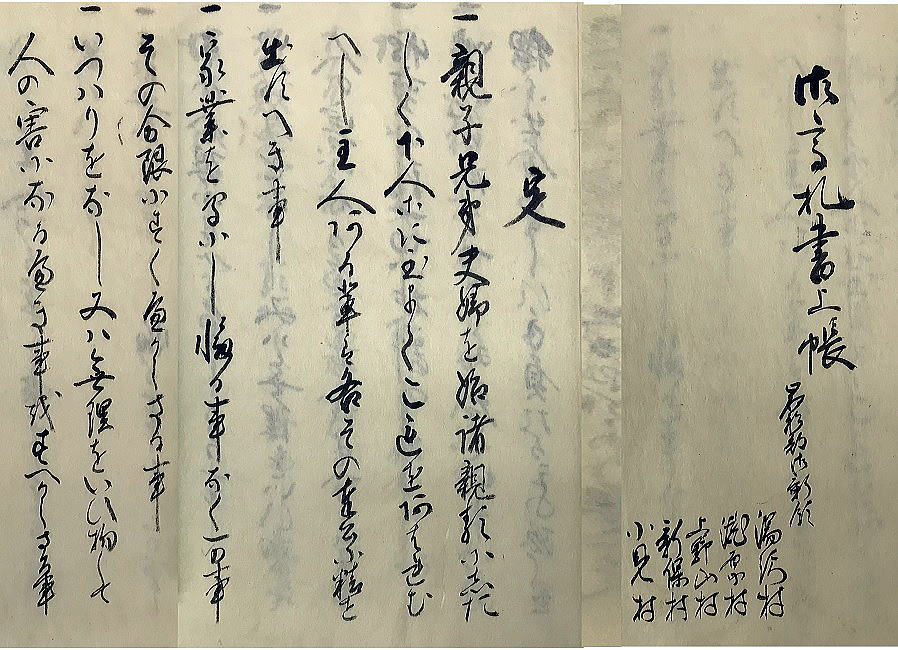

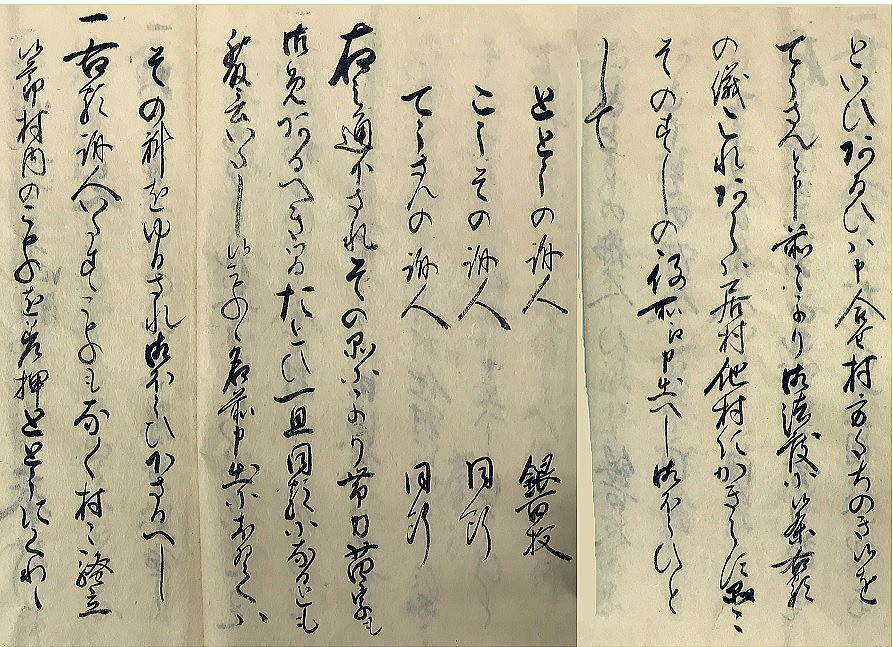

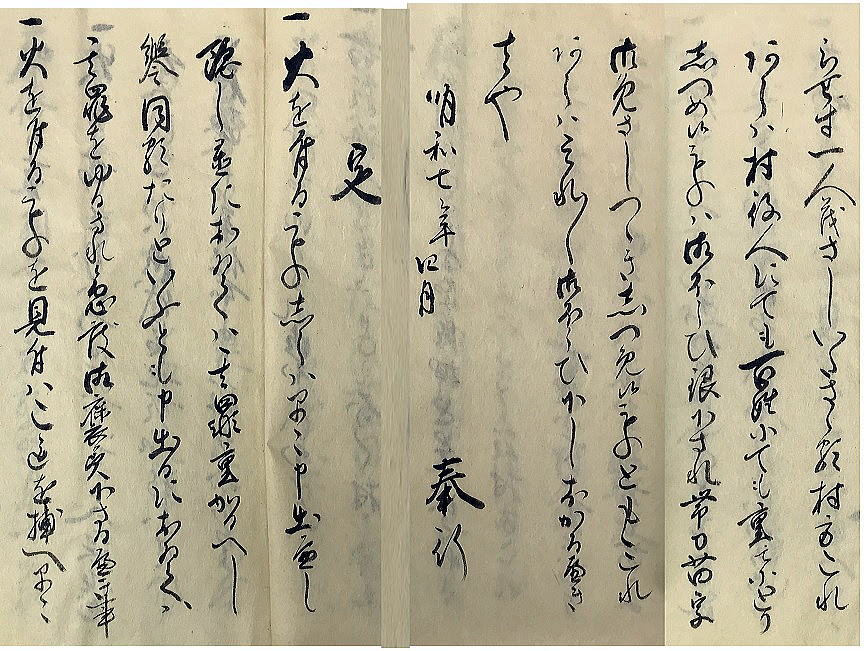

| 平田甲太郎家文書<御高札書上帳 年不記 文書№49> | |||||

|

|||||

|

|||||

| 広報せきかわ2024年1月1日号掲載 | |||||

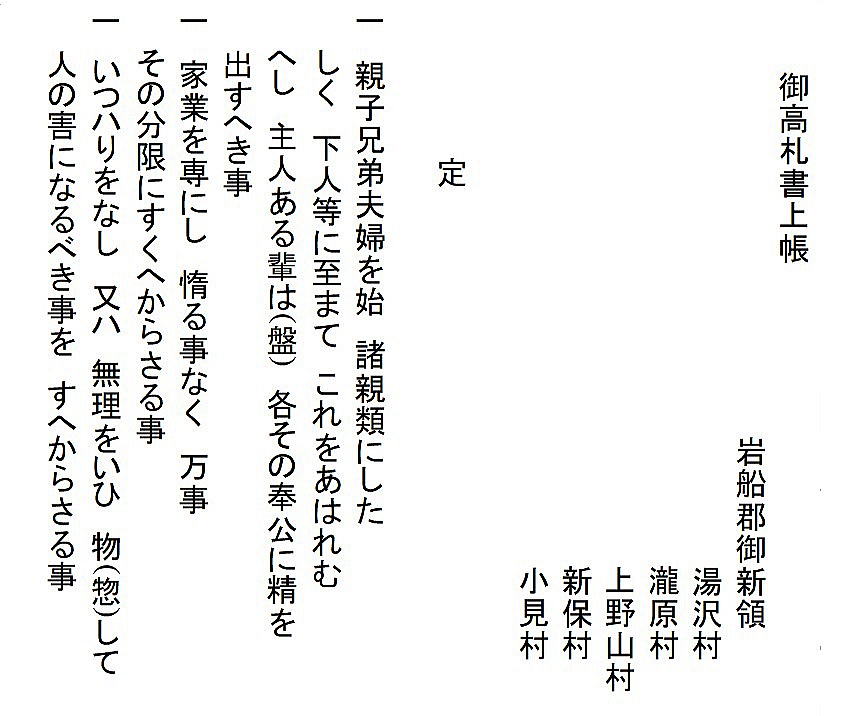

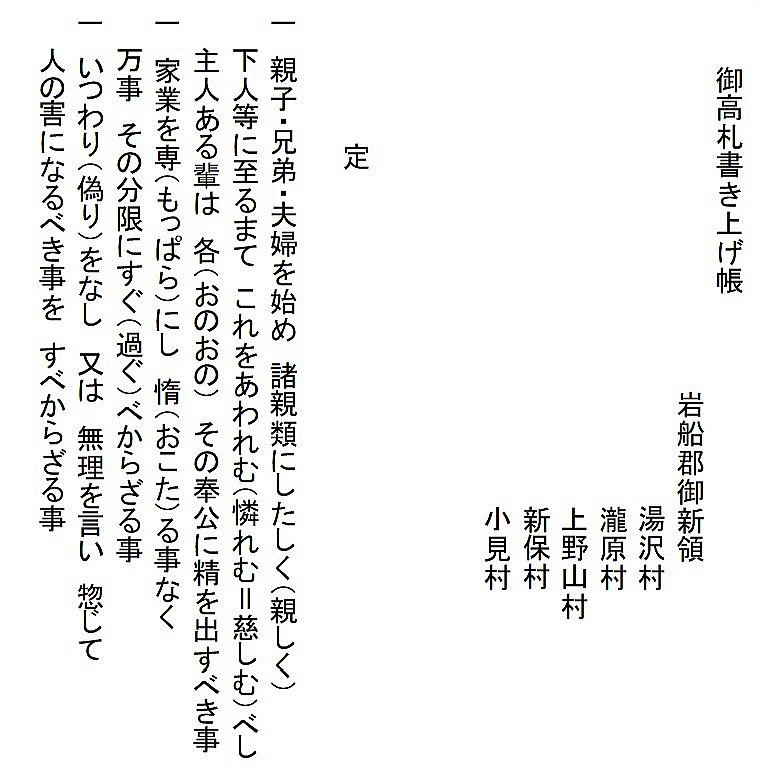

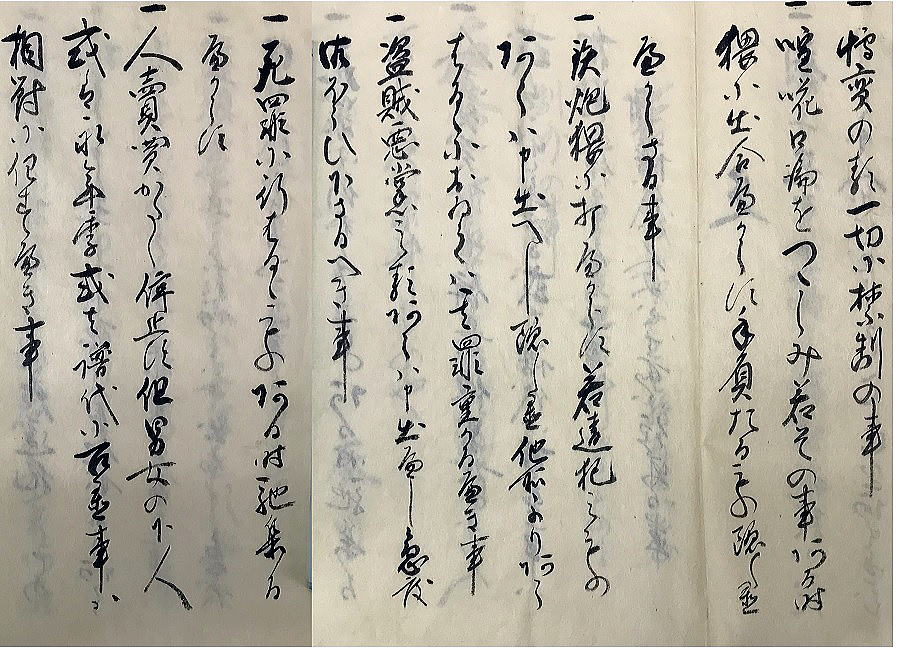

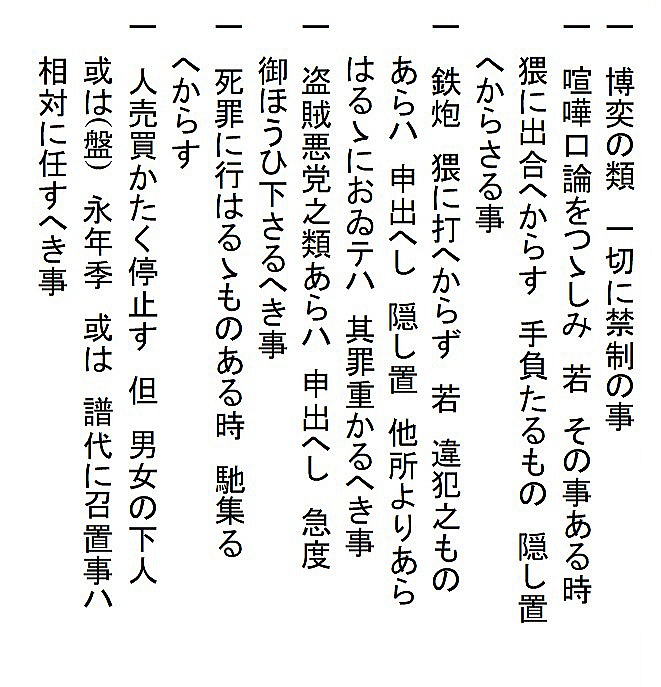

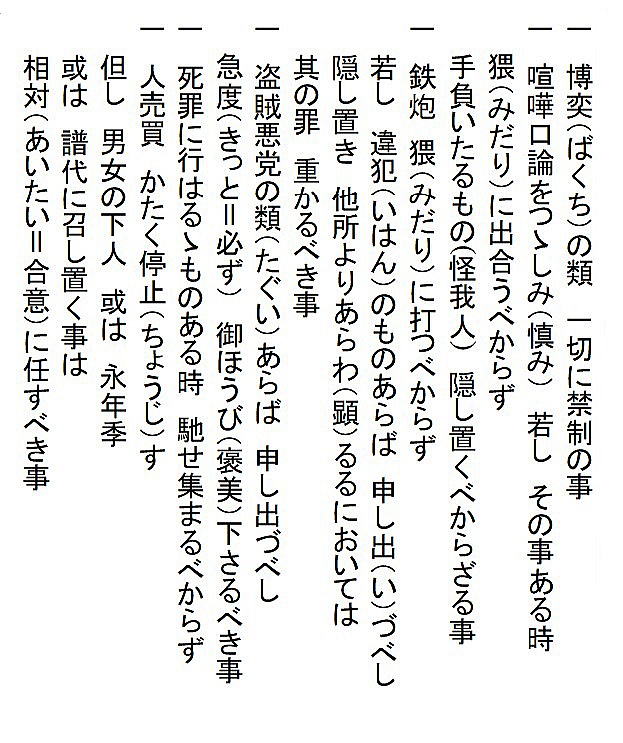

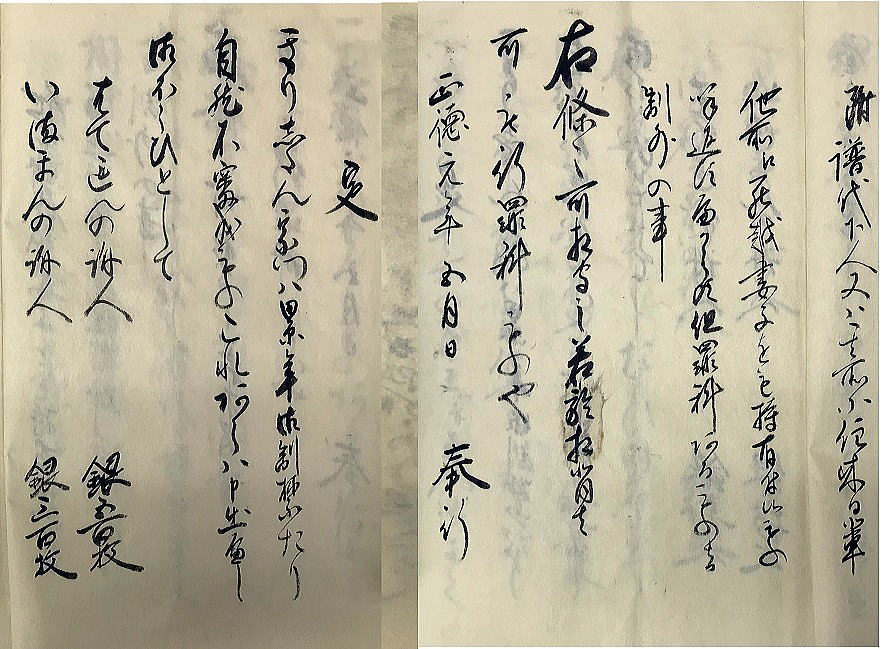

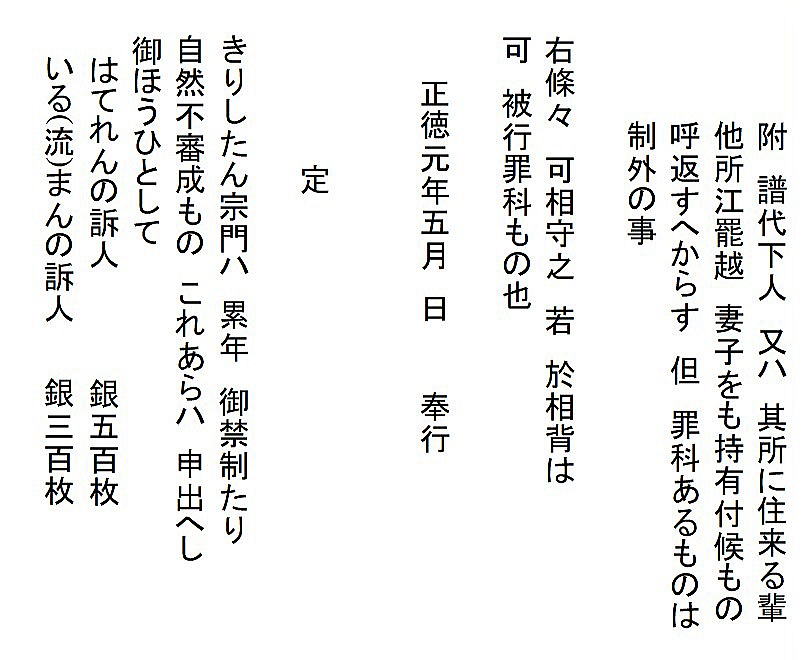

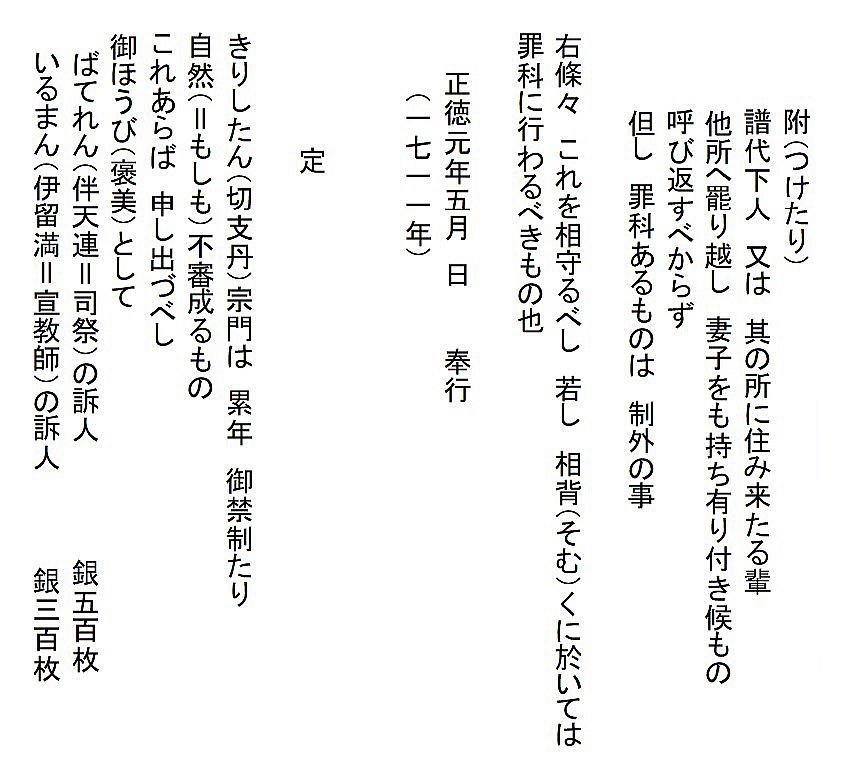

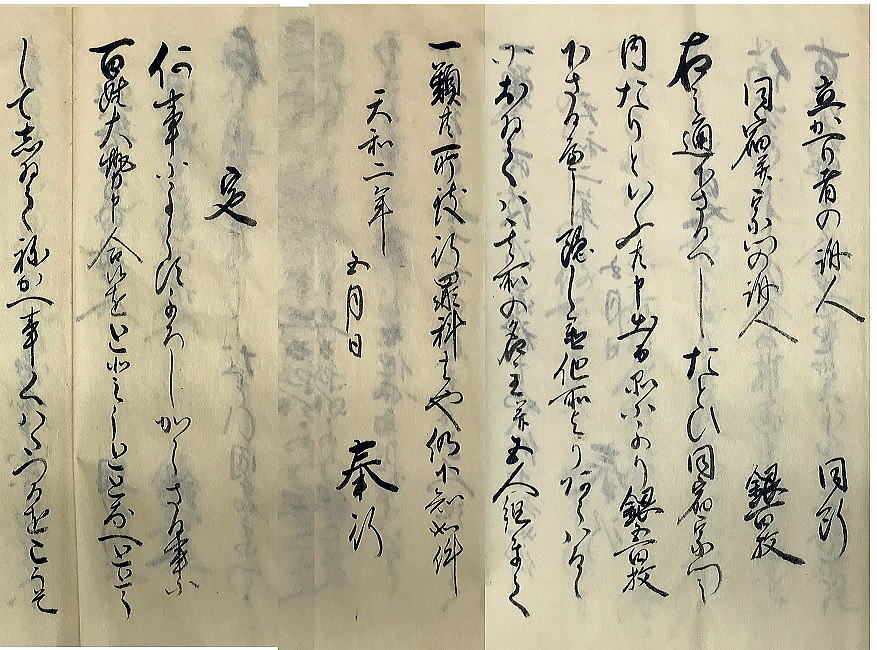

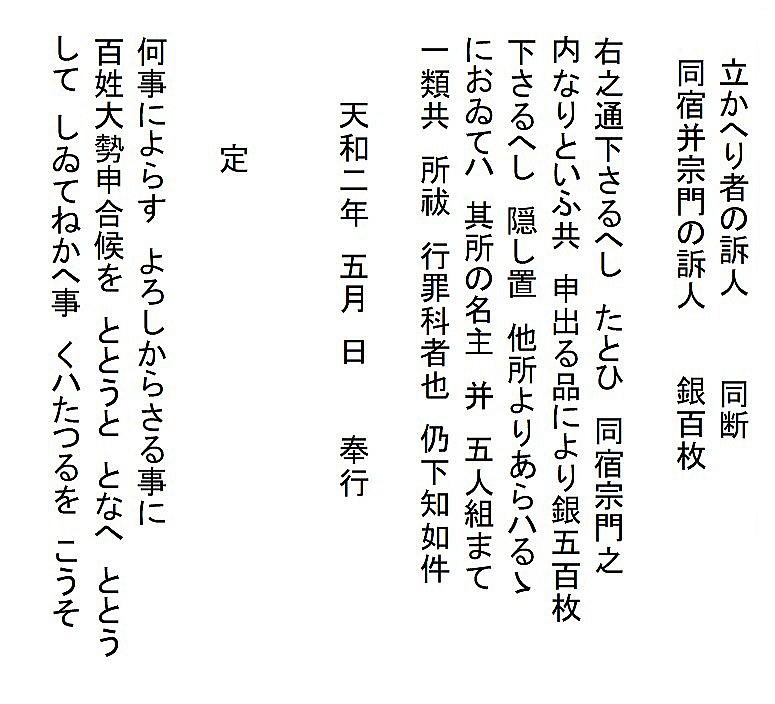

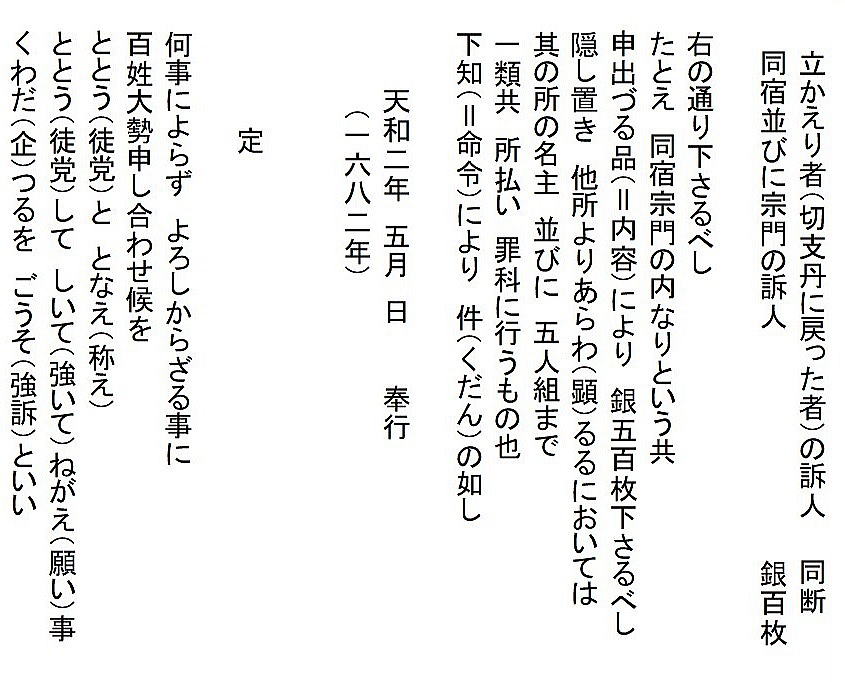

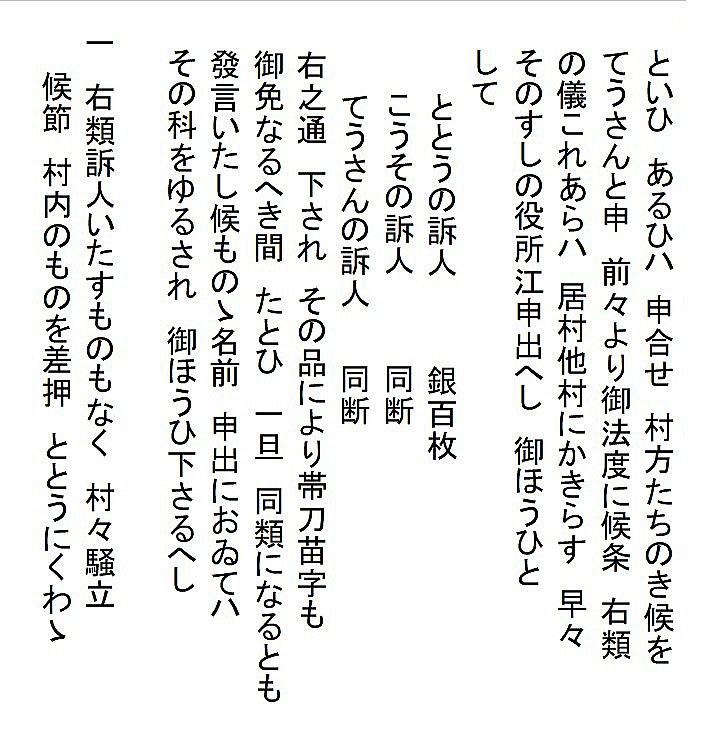

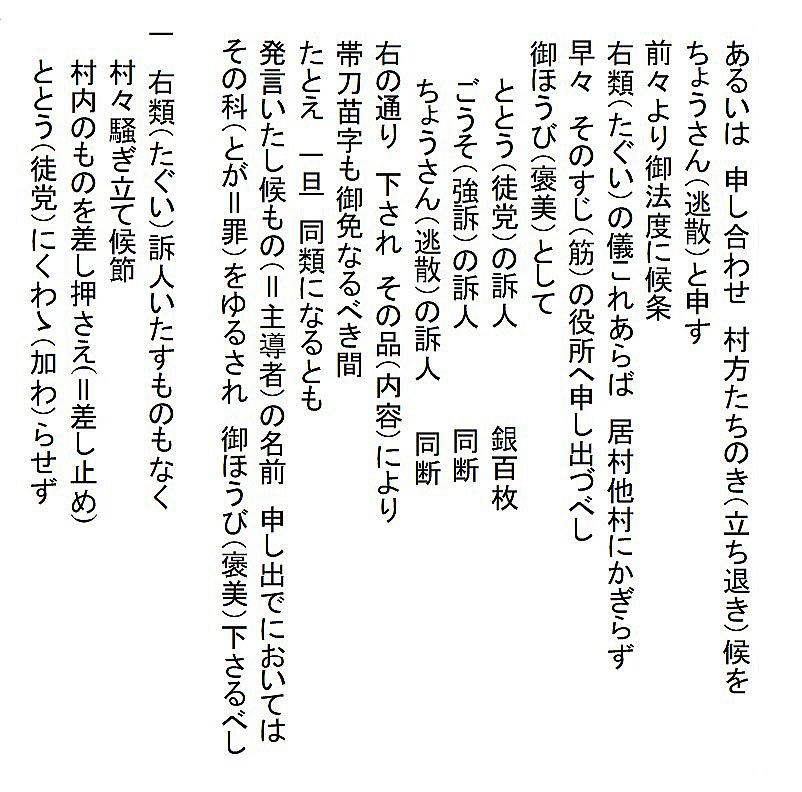

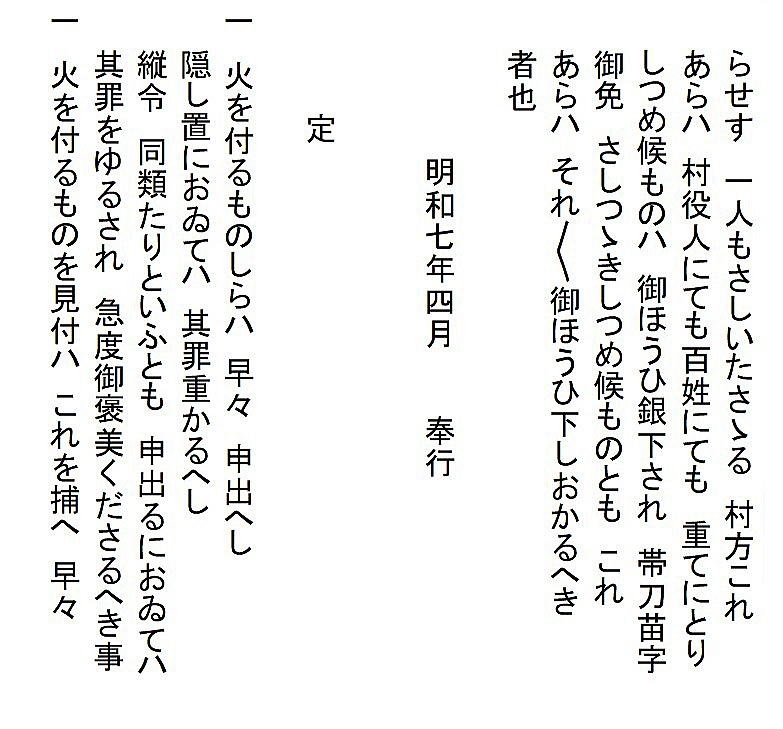

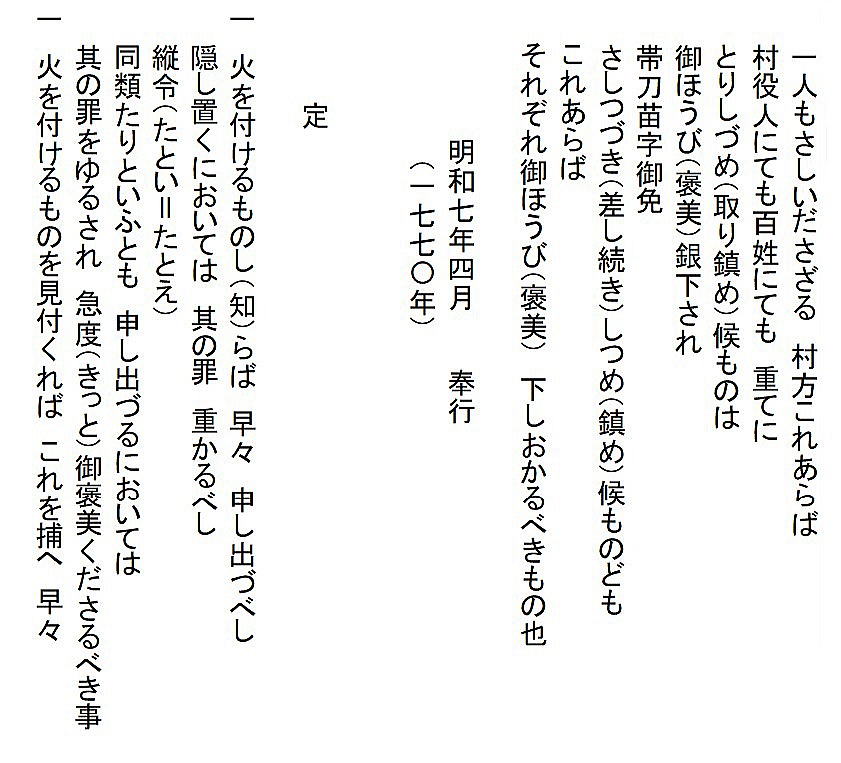

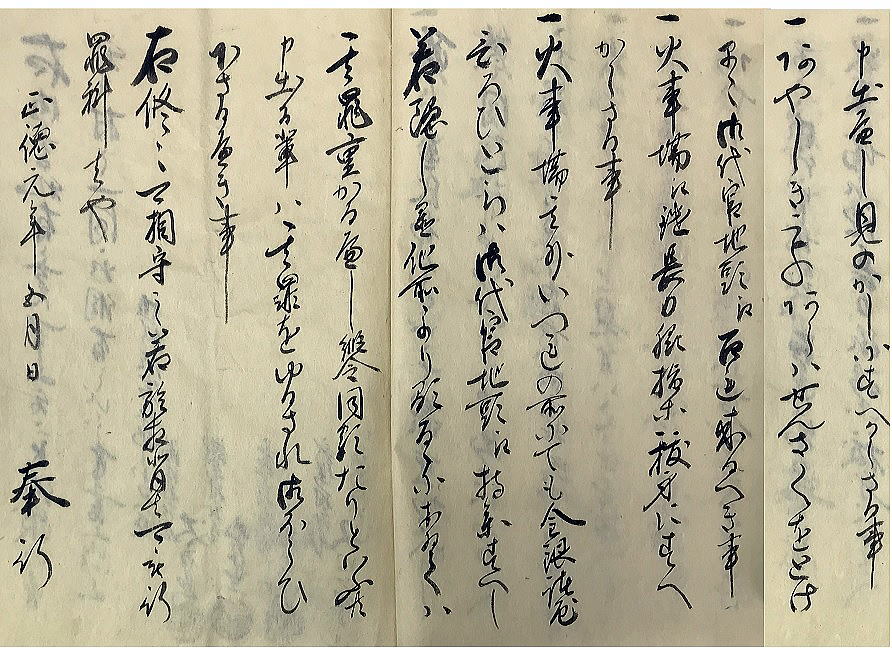

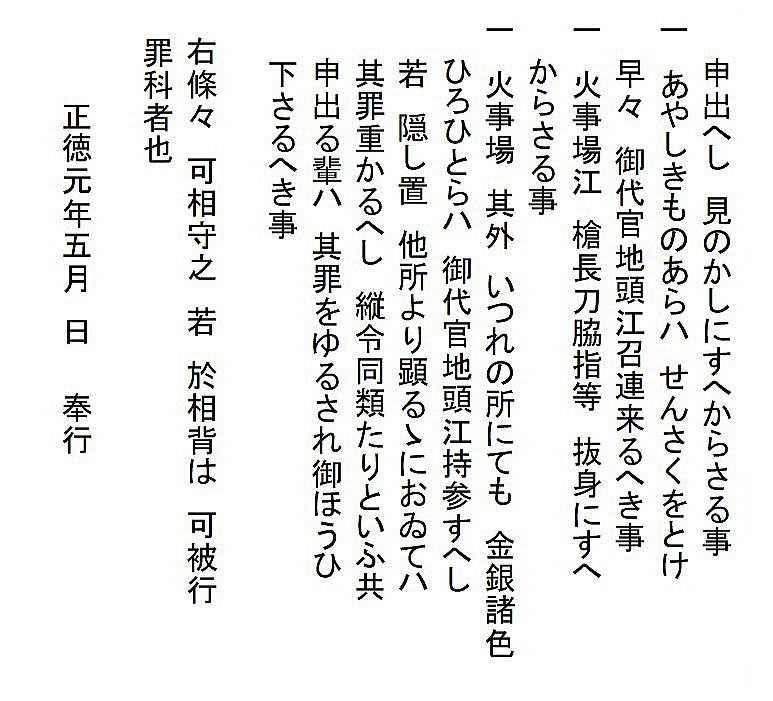

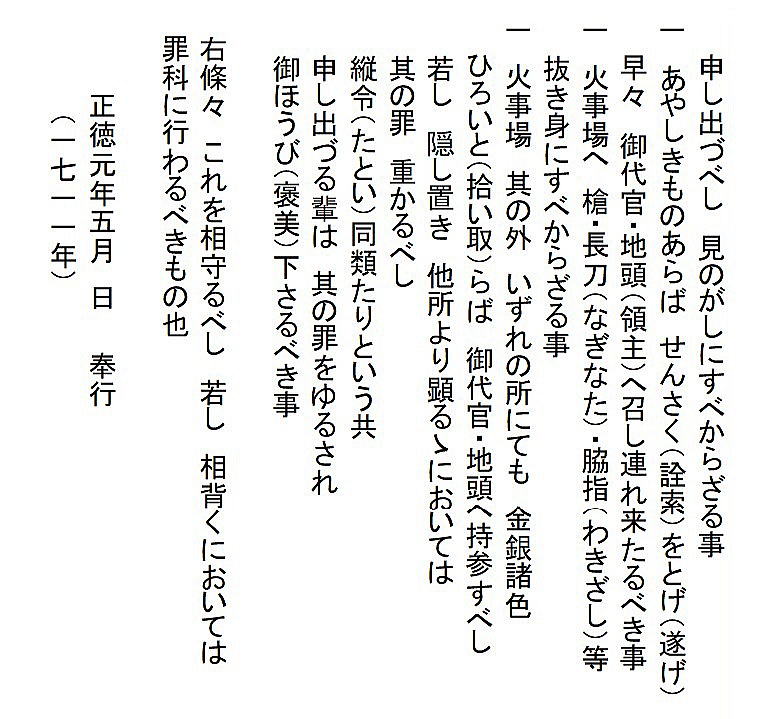

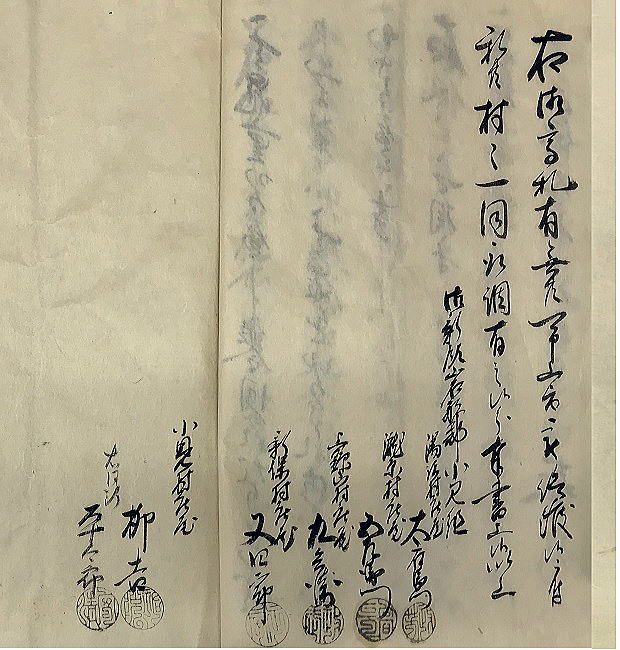

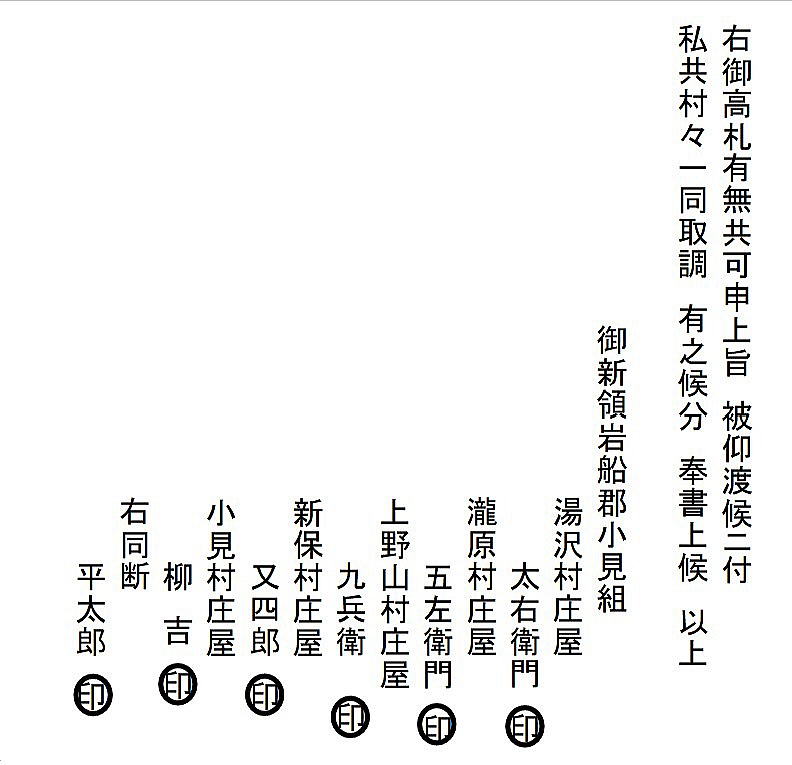

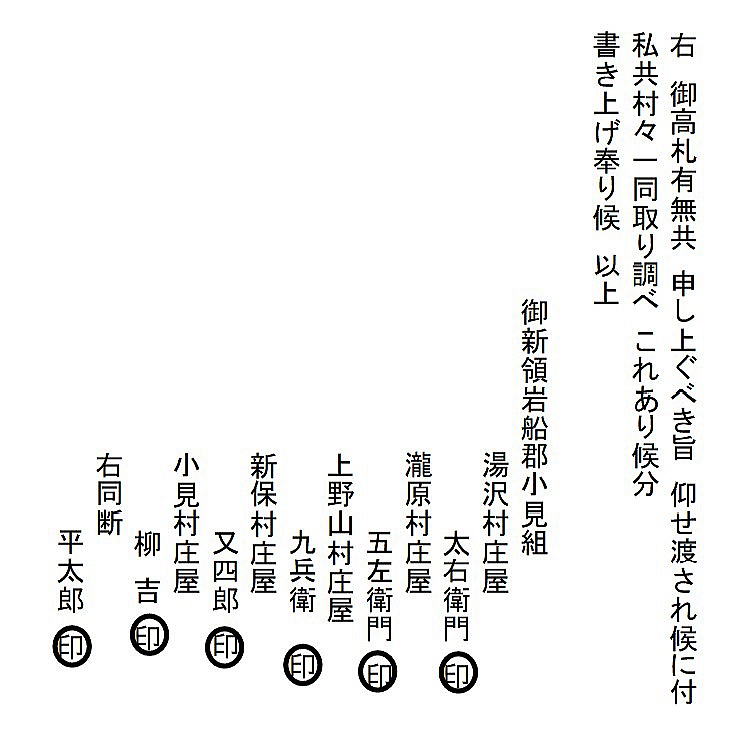

| < 解 説 > 1 文書の体裁と内容 原本は、半紙10枚を二つ折りにして綴じた冊子。1枚目は表紙、2枚目から高札の写しが書かれ、末尾に、後書きとしての提出文が書かれてある。 書き写された高札は、記載順に次の4本である。 ①正徳元(1711)年5月 親子兄弟夫婦、諸親類に親しみ・・・ ②天和2(1682)年5月 切支丹宗門禁制・・・ ③明和7(1770)年4月 何事によらずよろしからざる事に・・・ ④正徳元(1711)年5月 火をつける者知らば・・・ ※ 関川村広報紙に載せた紹介文では、年号順に並べなおして掲載した。 後書きの提出文によって、この書上帳は領主側からの指示によって提出したものであることが分かる。 2 この文書の年代について 表紙にも末尾にも、この書上帳が提出された年と宛先が記載されていない。そのため、年不明の文書とした。 しかし、手掛かりはある。 表紙と提出文に「御新領」とある。これは、領主が代わったことを意味している。 小見村を含む現関川村の領主が代わったのは、次の4回。(白河藩領であった地区は除く) (1) 宝永6(1709)年 村上藩領から幕府領に (2) 正徳2(1712)年 幕府領から舘林藩領に (3) 享保14(1729)年 舘林藩領から幕府領に(庄内藩預地) 以降、預け先は代わるが、領主は幕府のまま (4) 文久元(1861)年 幕府領から会津藩領に 4本の高札の内、最も年代が新しいのは③明和7(1770)年のもの。提出は、当然それ以降になるから、(3)の会津藩領編入時の際の提出文書ということになる。 御新領という言い方は、会津藩領になった際の文書に出てくる。 ※ 平田家文書ではまだ見ていないが、渡邊家文書にはある。⇒こちら また、末尾にある小見村庄屋の柳吉という人物は、平田家系図によれば第13代平太郎の没後第14代平太郎を襲名した人物である。13代平太郎は、慶応元(1865)年に没しているが、それ以前から、老齢のためか、子の柳吉が先代と並んで庄屋役を務めていたことがうかがえる。平田家文書にも、両名併記の文久元年文書が残っている。 越後の幕府領が会津藩領に編入されたのは文久元(1861)年なので、この文書の年代は、その直後の頃としてよいだろう。 なお、会津藩は越後国新領統治のため、翌文久2年に福岡代官所(現阿賀野市分田)を置いたから、この文書の提出先も、おそらくそこになるのではないだろうか。 ※ 会津新領については、「関川村史」p601~参照 3 4本の高札について 江戸時代に出された高札は、この4本に限らない。平田家文書にも「長脇差・鉄砲禁止」(⇒こちら)や「野火禁止」(⇒こちら)の命令が残っている。多分、ほかにももっとあっただろう。その中から、なぜ、この4本を提出したのか。 上記2本は、代官所からの命令である。 それと違い、「御高札書上帳」の4本は、発出が「奉行」となっている。江戸幕府の勘定奉行のことである。 つまり、提出指示は、幕府勘定奉行からのものを書き出すようにということだったのだろう。 この4本の内容は、全国的に発せられたものであって、いわば、幕府の民政基本法とでもいえるものである。明治維新直後に、新政府も、同じような御触れを全国に発している。 現代でも江戸時代の代表的な高札として有名で、歴史の授業でも取り上げられる。 高札場というと、テレビドラマなどでは一本棒に高札一枚掲げた場面をイメージするが、実際は、上掲の挿絵のように、何枚も提示しておく場所だったようだ。 この4本は、基本法として常掲しておくべきものであって、会津藩は、新領となった各村がそれをちゃんと行っているかどうか、確認したのではないだろうか。 |

|||||

|

|||||

| 釈文 | |||||

|

|||||

| 読下し | |||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

|

|||||

| ページのTOPへ | |||||