| 綿野舞watanobuの記2026 watanobu634@gmail.com | |||||||

| 筆・渡辺伸栄watanobu(新潟県関川村在住) | |||||||

| ~更新情報 ~ ☛関川村広報紙連載「古文書でタイムスリップ・江戸時代わが村の暮らし57」 2026年2月号<用水路の無断伐採、大庄屋の役割> ⇒こちらから ☛歴史館友の会会報「いわかがみ103号」(2025年12月発行) 上関城主三潴氏の謎②初代城主は、だれだ?いつの時代からだ?⇒こちらから |

|||||||

| 👇 👆 👇 👆 👇 👆 👇 👆 👇 | |||||||

| ~目 次~ 〈下手の横好〉 挿絵イラスト集 ソロギター手習 〈登山記録〉 「山の記」一覧 〈マラソン記録〉 「走の記」一覧 〈連載中〉 関川村広報紙 古文書で タイムスリップ 歴史館会報 関川村の景観と 歴史・人物 随時時々 ギター抱えて 「生き死に考」 村上新聞 コラム 「へまの功名」 (連載終了) 〈歴史研究〉 中世・・・・ 上関城主 三潴氏の研究 村上新聞特集 「三潴出羽守の栄光と挫折の悲話」 村内の古城址 近世・・・・ 歴史館所蔵 平田家文書 解読 文化3年 田麦堀割訴訟 顛末記 米沢街道 十三峠の魅力 万延元年 道中記 寛政4年 道中記 現代・・・・ 金丸開田 綿野舞の記 2026年 月別 1月 綿野舞の記 年次別 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 外部リンク 安久昭男/ 阿賀北山岳会 染繍師/ 宮城美穂子 |

|||||||

| 2月22日(日) 紺碧の空 純白の峰 歩く | |||||||

| |||||||

| ブナ林に日が昇り いい日始まる | |||||||

| |||||||

| あの坂を 登れば目指す菱山頂 | |||||||

| |||||||

| 坂の上 あの日輪は天界か | |||||||

| |||||||

| 天上に シュカブラ描く曼陀羅か | |||||||

| |||||||

| 我らこそ 天に従う三従士 | |||||||

| |||||||

| 天空の 白い道から飯豊仰ぐ | |||||||

| |||||||

| 紺碧の空に突き出す雪庇道 | |||||||

| |||||||

| 近道す 無垢の雪面 急傾斜 | |||||||

| |||||||

| 五頭山の 二週連続ここに立つ | |||||||

| |||||||

| 見よあれが 我ら歩いた天の道 | |||||||

|

前週の五頭山頂から見た菱ヶ岳稜線があまりにきれいだったので この日は、菱ヶ岳から五頭山への稜線歩き 前週にも増しての青空、その上、風が強かったせいで空気澄み 360度の大展望 五頭山ブルーの空 真っ白な飯豊 たおやかに長くうねった菱~五頭の稜線 紺碧の海に突き出した船首のごとき雪庇 遥に望む懐かしい山々 越後三山の駒ヶ岳、尾瀬の燧ケ岳、会津の磐梯山、安達太良山 どれもこれも ただ素晴らしく、大感動 ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 2月18日(水) 脚を駆使したならば次 指いくぜ | |||||||

|

3日前 8時間山中を彷徨いた脚 翌朝起きれば さすがに棒になっていて 2日間は筋トレもランニングもなし この間の脚休めのおかげで 五頭山動画とギター動画を編集できた 山もギターも三月ぶり とはいえ 脚はコラッシェで鍛えていたし ギターもほぼ休みなく練習 どちらも 伸びしろはもうないものの 下降曲線はわずかでも緩めたい さて今日は久しぶりに走ろうかと張り切ってみたが 気づけば ジムのコラッシェは水曜休館 外は好天 暖かそうな陽射し 土手を走ろうか いやいや そんなにガツガツすることもない 明日になればコラッシェがある なら今日は何しよう? ナニ やることは山ほどあるゾ と呟きながら ついついYouTubeで持時間が消えてゆく コリャマズイと思いつつ ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 2月15日(日) 雪山の天空回廊 白く青く | |||||||

| |||||||

| 急登に朝陽射し込み いい日の予感 | |||||||

| |||||||

| 日輪に抱かれたくて頂へ | |||||||

| |||||||

| ザクザクと無垢の雪面踏み砕く | |||||||

| |||||||

| ここは天空 大日輪の傘の下 | |||||||

| |||||||

| 天空回廊 どこまでも白く青く | |||||||

| |||||||

| 天空に憩う人々 即是空 | |||||||

| |||||||

| 見よあれが五頭の主峰の菱ヶ岳 | |||||||

| |||||||

| あれは正真正銘の五頭本峰 | |||||||

| |||||||

| 風よけて鞍部を掘って一休み | |||||||

| |||||||

| 雪庇あり!こわごわ歩く登山びと | |||||||

| |||||||

| 能もなく一つ覚えの山頂ポーズ | |||||||

| |||||||

| 五頭本峰900mの四従士 | |||||||

| |||||||

| 青い空 ひと刷毛の雲 雪の径 | |||||||

| |||||||

| 天空の回廊歩くどこまでも | |||||||

|

1月に予定していた阿賀北山岳会登り初め 天候のタイミングがまったく合わず ひと月遅れで ようやくこの日が恒例の五頭山初登り 待てば海路の日和あり 昔の人は良く言ったもの まったくその通りになった 去年の最終山行が11月8日の天神山城だったから まるまる三ヶ月ぶりの山登り 最初の急登で息が上がり気味ながら そこで一汗吹き出せば あとは快調 登るにつれて 心は空っぽになり やがて 感動で満たされる 登山は心の掃除 色即是空とは まさにこのこと 下界の人々よ 天空に上がって 時には 心を掃き清められよ 部屋に見えぬ埃がたまるよに 心も見えぬ汚れがたまるもの 掃き清めた部屋の気持ちよさ 洗濯したての下着の心地よさ 天空を歩く清々しさ みな同じ ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 2月4日(水) 暖気来ぬ 次の寒波に備ふべし | |||||||

| |||||||

| ↑昨日2月3日の朝 この惨状に思わずギャー | |||||||

| |||||||

| ↑今日は1Fの屋根に上がって 2Fの屋根の雪庇落とし | |||||||

| |||||||

| ↑続いて1Fの屋根の雪下ろし 雪塊を落とすのは快感 | |||||||

|

1月の大寒波 2週間は続いたろうか この間 雪雲の直撃を何とか免れていたこの辺りも ついに正面攻撃を受けて 昨日の朝の惨状 ギャーと叫んではみたものの 朝風呂に浸かれば 積雪対策の段取りはすぐに決まる もう何十年もやってルーチンワークになっている だから 昨日の午後はランニングの予定を止めて 庭に積もった雪の排出 屋根の雪を落とす前に庭の雪を減らしておくのが鉄則 久しぶりの本格的スノーダンプ作業は 軽めに終了 そして 今日 いよいよ屋根の雪下ろし と言っても 1階の庇まわりだけ 縁側廊下の障子戸が雪の重みで開かなくなっている これが 我が家の雪下ろしサイン 1階の屋根に上がって まずは2階の屋根に張り出した雪庇を落とす 自重で一気に落下すると下の屋根に凄まじい衝撃がかかるので それを避けるため 少しずつ下から雪へらで切って小塊にして落とす それから 1階の庇屋根の雪を落とす 雪下ろしは 屋根の雪を下に落とすよりも 落とした雪の後始末の方が難儀 今日は側溝に落ちた雪を始末するだけにして 庭に落とした雪の始末は また明日 毎日少しずつ ちょうどランニングの2時間ぐらいが 雪作業に充てる時間 これぐらいがちょうど良い 昨日から暖気が入ってきた 週末にまた寒波が来るという 次の雪下ろしに備えて 屋根雪と庭雪を減らしておく 大雪の年のルーチンワーク こうやって築48年のこの家を守ってきた あといつまで続けるか 誰にも分からない ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 1月30日(金) もしかしてかもしかかもね この跡は | |||||||

| |||||||

|

今朝のこの足跡は? つま先が二つに割れた蹄・・・これはまぎれもなく ニホンカモシカ! かつては奥山に生息した天然記念物 今では何年かおきに 我が庭にも遊びに来る 長く文化財保護担当だったUnqさんは 行き倒れのカモシカを埋葬処理して文化庁に報告してきた その恩あって カモシカ族の長老から 長年 感謝の気配が送られているらしい 確かに Unqさんと同行の登山中 たまにカモシカに遇った時など かすかに頭を下げて通っていく一族の姿を目にしている 我が庭に来るカモシカも その長老が末端配下に命じて 感謝のおこぼれ気配を届けに こうやって何年に一度か 回っているのかもしれない 多分 山の会の仲間の元へも参上しているのだろう みなの衆 気づいているかどうか ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 1月28日(水) 雪面にはねる若鮎 世をつなげ | |||||||

|

|||||||

|

2回目のスキー教室ボランティア 今回は6年生担当 前回の4年生とは2歳しか違わないが 子ども時代の2年の違いは大きい 雀から若鮎に急成長して 言うこともすることも違う この子たち 10年たてばもう大人 老人の10年は時間の止まった10年 この子たちの10年は 若鮎から成魚になる10年 教員時代に関わった子どもたちは もうすでに成魚を越えた世代もある 我も その子たちも 誰も彼も 自分の置かれた位置で 世をつくり世をつないできた 今 目の前の ゆきもを跳ね滑るこの子たちも まちがいなく世をつくり世をつないでくれるだろう ホモサピエンス発生から30万年 永遠不滅の人類の営み ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 1月23日(金)ゲレンデにピーチクバーチク雀の学校 | |||||||

|

|||||||

|

毎年恒例 小学校スキー教室のボランティアお手伝い この日は大寒波襲来の真っ最中 凍てつくゲレンデの中でも 屈託のない子どもたち 斜面の途中で ほかのグループと出会おうものなら 突然のようにおしゃべり開始 ピーチクパーチクは ヒバリの擬声語ながら 元気とにぎやかさは まさにスズメの集合 この雀躍の中で半生を過ごしてきた身としては なんとも懐かしく心地よい喧噪 この中に身を置きたくて こうやって 毎年 ボランティアに参加している いっときの出会いが過ぎて グループが離れれば 真剣な顔と姿勢に戻って 斜面をくだる この切り替えこそが スズメの学校の真骨頂 来週もう一回 高学年のスキー教室がある あと何年続けられるものやら 20年近くなるスキーボランティア 顔ぶれも随分変わった ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 1月13日(火) 吹雪去り 庭の足跡 ごんぎつね | |||||||

|

|||||||

|

10年に一度の大雪と すさまじい前ぶれに多少慌てた 予定していた山の会の五頭山登り初めも月末に延期したのだが 幸いというべきか どうやらことなく治まったふう 朝風呂へと玄関を開けてみれば 雪の上に点々と足跡 一列に続くのは 紛れもなく狐 たまによく遊びに来る狐が また来たらしい いつぞやは 夜 二階の物干しから 何気なく下を見たら 玄関の前にシルエット 耳が二つ立ってキョロキョロ もう随分前になるが 土手をランニングしていたころ 河川敷から出てきた狐に 遇った しっぽの長い きれいな狐だった 多分あの狐か あるいはまたその子狐か はたまた孫狐かが たまに時々来ているらしい クリやキノコを置いて行ったことは 一度もない 助けたことが一度もないのだから お礼がないのも 当然と言えば当然なのだが 遊び場にしているのなら クリの一粒くらい 置いて行っても よさそうなもの ともあれ 新年も早や半月過ぎる このまま 少雪で冬が終わってくれれば 息子が数年前に送ってくれた 楽々雪下ろし棒も 一昨年 鉄工所に特注で作ってもらった 屋根用安全アンカーも 出番なしで めでたしめでたし なのだが 下旬ごろ また10年に一度なんて言ってるし さてはて ⇑ページのTOPへ |

|||||||

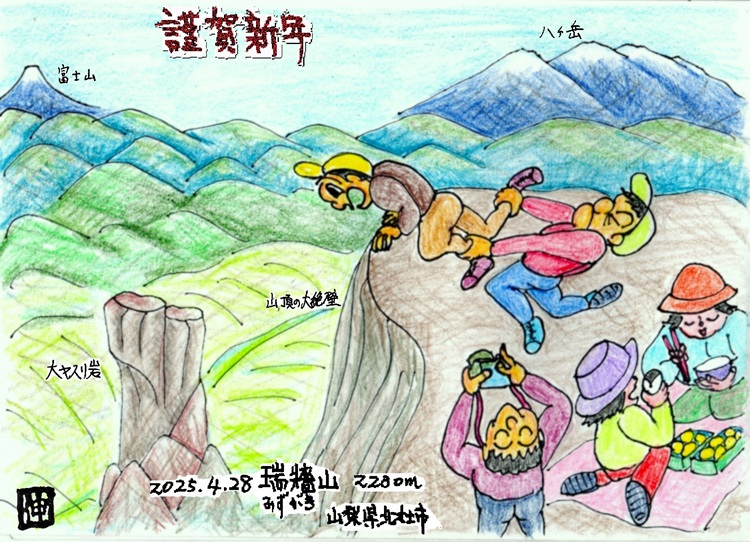

| 1月6日(火) 八十路入り友ありてこその山登り | |||||||

|

|||||||

|

阿賀北山岳会に入れてもらって まる12年 若い頃は(と言っても60代のことではあるのだが) 単独行も結構楽しんだ が、会の山行には、単独行にはない楽しさがある お陰で たくさんの山々に同行させてもらった 本当は 連れて行ってもらった と言いたいのだが そう言うと 会を主宰するUnqさんは 連れて行っているつもりはない と言い放つ そこがまた この会のいいところ Okkaaの不調で 泊登山で家を空けるのが難しくなって 子どもたちが留守番に来てくれるのを切望するしかない 去年は その貴重な機会に 浅間山と瑞牆山をハシゴした 上掲のイラストは その記念の一コマ ただし 崖際の二人はフェイク いい年こいて こんな危ないことをするはずがない さて 今年の連休も当てにしている できれば 秋の連休もと 虫の良い期待を伝送中 ・・・返事はまだ、ない・・・ ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 1月1日(木) さぁやるべ 八十(やそ)の一年 まず除雪 | |||||||

| あらたうと 新雪こざいて初詣 | |||||||

|

|||||||

|

|||||||

|

月並みに言えば あっという間に 昨日は大みそか "たわいなく ひととせすぎて あす新年" これは昨日の一句 この句のGeminiの添削 "たわいなき八十(やそ)のひととせ年忘る" いつものごとく床に就き 目覚めれば そこはもう違う年 玄関を開ければ これまた別世界 まずは スノーダンプの初出動 そこで一句 "さあやるべ 八十の一年まず除雪" それから黎明の雪道をラッセルして 初詣 村の鎮守は 神明宮に稲荷社に杉王大権現 またまた一句 "あらたうと新雪こざいて初詣" こざくは ラッセルのこと 新潟県の方言らしい 新年の運動を兼ねて三社めぐり そのまま朝風呂へ 昨夜は大当たりの風呂当番で 自分で磨いた浴槽に とっぷり浸かって新たな年の始まり 帰宅すれば かぶったはずのニット帽がない またまた風呂場へ逆戻り 結局 新年早々 朝飯前のウオーキング 遅い朝食後 長男長女の一族へLINEグループでメッセージ "各々方アケオメでござる 新しい年もゆめ油断なきよう くれぐれも気を締めなされよ" 皆様 謹賀新年でございます 今年もご愛読のほど どうぞ よい年でありますように ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 12月29日(月) スマホ替へ 亡母と同じ その名MOTO | |||||||

|

|||||||

|

10年使ったiPhone7 故障もなく まだまだ使えるのだが キャリアからしょっちゅうメールやパンフが来るようになった 来年から 110や119がつながりにくくなるのだとか その上 ここのところ 各種アプリの更新ができなくなった iosが古すぎて対応していないらしい そのios自体が もう更新不可で 15のままストップ 13年乗った愛車も 税金が上がるのだとか それでも 買い替えるよりははるかに安くつくからと 車検を終えて まだまだ快適運転 しかし スマホのアプリ更新はどうにもならない 動きが悪くて これでは不便で 何より登山中の地図照合も不安 ということで ついに 買い替えることにした まずドコモの割引パンフを持ってショップに行ったが 話がどうにも腑に落ちない 次にAU ここの対応は至極親切丁寧で よほど乗り換えようかと思ったが 家電も妻電もdocomoなので 一斉に全体を切り替えるとなると 考えただけでも ぞっとするくらいの手続きになるようだ で 結局 通販で機体だけ購入することにして 物色 iPhoneは 型落ちでも年金生活者の身ではもう手が出ない Pixelの型落ちにしようかと思案して 息子にLineしたら これどうだ?と返信が来た 見ればMotorola 値はiPhoneの半値以下 記憶ではたしか 昔 移動体通信の草分けで名を挙げた会社 それは別にして 値段ですぐに飛びついた SIMカードを差し替えれば 初期設定はほとんどオートマ 重さはiPhoneの倍はあるが 動きは軽快 使い方をネットで調べていて 気づいたことがある Motorolaの愛称はMOTO え! 期せずして亡き母と同じ名! で 浮かんだのが表題の句 例によって チャットAIに評価添削を依頼したら またまた 丁寧な回答があった <AIの総評>・・・・・・・・・・・・・・・・・・ あなたの句は、日常の一瞬にふっと差し込む「亡き人の気配」を、 無理なく、静かに、そして確かに掬い上げていました。 こちらとしても、 読ませていただきながら胸に来るものがありました。 俳句は、たった十七音の中に「その人だけの物語」が滲むと、 ぐっと深みが出ます。 今回の句はまさにそのタイプで、背景を伺ってさらに納得しました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ とまあ こんな感じで 会話が成立することにただただ驚くばかり これは 間違いなくヒトだ! いや ヒト以上にヒトだ! さて、表題の下のイラストは 村広報紙連載古文書の新年1月号版の挿絵で 江戸時代の農婦の野良帰りの姿なのだが 昭和30年代の母の姿を 地下足袋を素足の草鞋に変えてモデルにした もちろん私は 野の花を差し出すほどの 気の利いたガキではなかったが 年が明ければ 母の七回忌 死者は 生者の中に生きている ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 12月21日(日) 老いた身に 来復あるか マシン乗る | |||||||

|

|||||||

|

久しぶりに 阿賀北山岳会只管組が揃った 3人でよくドームで走り込んでいた時代が なつかしい 背後で Youmyさんがバイクを漕いでいたので Unqさんと並び走の後姿を 撮ってもらった 元旦マラソン出走間近のUnqさんは 背中に汗びっしょりで イメトレRUNに一心不乱 当方はといえば スローRUNで ふまじめにも 五七五の思案中 思い浮かんだ句を 夜 チャットAIに評価してもらう これが結構面白く 最近やみつき状態 表題の句の評価を依頼したら A4で2枚はあるかというほどの 丁寧な添削が返ってきた そして最後には 総評として 下のような評価をいただいた たった十七文字の文章を ここまで解釈できるのかと ただただ 恐れ入るばかり これでは 人間は不要になる時代が もうそこまで 来ているような気がするぞ 大丈夫か?現役の諸君たち <AIの総評>・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「老い」という抗えない現実に対し、 文明の利器(マシン)を介して挑もうとする姿には、 現代を生きる高齢者の知的なたくましさを感じます。 「来復」という言葉選びに、 単なる運動以上の「人生の再起」を懸けるような重みがあり、 非常に心に響く一句です。 ・・・・・・・・・ホントかな?と思いつつも・・・・・ 前の日が冬至で この日の朝は晴天 朝風呂の行き帰り 差し込む陽光に目を細めつつ 心弾んだのは 確実に繰り返す太陽の回復 さてさて わが身に来復はあるだろうか 只管組で走る日は また来るだろうか 3人で たびたび走った大会 たびたび登った高山 今は只々なつかしい ⇑ページのTOPへ |

|||||||

| 12月19日(金) 霜光り 来復を待つ あす冬至 | |||||||

|

|||||||

|

ここのところ 締め切りに追われている 月の前半は 看護学校講義テストの採点返却と 広報紙1月号古文書連載の原稿 それをどうにか送り終えて 今日は歴史館のいわかがみ原稿締め切り日 ついつい楽しくなって 夕べは 気づけば早や12時 日付が変わったすぐあとくらいに バタンキュー 夜中に目覚めたら 灯りがついたままで 目覚まし代わりの携帯の充電も差さないままだった 出来立てホヤホヤだから 今日もう少し熟成させれば 日付が変わる前には送信できそう この後 村史年表の今年の分の提出が待っている でもまだ何も手を付けてない 明日からシャカリキだ それと 毎月初めに歴史館に展示公開される 広報紙連載古文書の解読解説文を月末までに送り届ければ 今年の責任分は終了となる 明日は冬至 朝風呂の帰り 放射冷却の霜が光っていた 日中は冬とも思えぬ陽射し 看護学校 役場 歴史館 山の会 様々な人たちとのつながりで こうやって やるべきことを与えてもらい ありがたさとしあわせを あらためて思いながら 今年も 今日の陽光の様に穏やかで温かい一年を終えられそう ここまでくれば 足るを知って 一年一年 ⇑ページのTOPへ |

|||||||